|

|

Die Säge

von INGENIEUR Franz M. FELDHAUS

1921

(c) Dipl.-Päd. P. M. Haitzmann |

herausgegeben und verlegt von J. D.

(c)DOMENICUS GmbH

Berlin SW68 und Remscheid Vieringhausen |

digitalisiert im Rahmen eines Unterrichtsprojektes der

Handelsakademie Zell am See Karl-Vogt-Straße 21

von Schülern der 3DHK 2002/2003

Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht

|

Ein

Rückblick auf 4 Jahrtausende

Wo

der Mensch vor vielen hundert Jahrtausenden seine werktätige Laufbahn begann,

nahm er den Dorn des Waldes, den spitzigen Stein und den scharf gebrochenen

Knochen eines verendeten Tieres, um zu schaben, zu bohren, zu glätten. Es gab

keine Werkleute und keine Werkstattsregeln. Tastend mußte jeder Urmensch den

Widerstand der Materie zu überwinden suchen. Was gab es auch viel zu tun? –

Die ersten Menschen trugen Waffen und Werkzeuge noch als Gaben der Natur bei

sich: muskulöse Kiefer mit starken Zähnen, lange Arme mit kraftvollen Händen

und einen gedrungenen Körperbau auf Füßen, die den Händen gleich

gebrauchsfähig waren. Keine Sorge um Wohnung, Kleidung und Gerät. Nur ein

kleines Hirn, das die Listen des Tieres und die widrigen Naturgewalten

überlisten wollte.

Hunderte

von Jahrtausenden, Zeiten von einer Ausdehnung, gegen die die paar tausend Jahre

unserer Kultur winzig sind, mußte vergehen, bis die Urmenschen sich

Arbeitsmethoden zu eigen machten. Von da ab bewahrten sie in ihrer Höhlen den

spitzen Stein als Bohrer, den knolligen als Hammer, den scharfkantigen als

Schneidewerkzeug. Und dann begann der Wettkampf, denn wer das schärfste Messer

hatte, bekam vom gefallenen Wild das größte Stück. Und neben dem Hunger waren

es Habsucht und Geiz und Selbstsucht und Rohheit, die unsere Ur-Urväter zur

Verbesserung ihrer Lebensbedingungen trieben und sie zur Erzeugung neuer Werke

mit immer neuen Werk-Zeugen zwangen.

So

finden wir denn in den ältesten sichtbaren Siedelungen der Menschen tief unter

der heutigen Erdoberfläche rohe steinerne Äxte, steinerne Schaber, steinerne

Messer, steinerne Bohrer und Pfrieme, steinerne Pfeilspitzen, knöcherne Nadeln,

Angelhaken und Harpunen, und Schleifsteine für solche Knochenwerkzeuge. Funde

dieser Art, aus der sogenannten älteren Steinzeit, sind zum Teil weit über 25

000 Jahre alt.

In

der jüngeren Steinzeit, die in Mitteleuropa

zwischen 5000 bis 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung liegt, werden die

steineren Waffen und Werkzeuge in ihren Arten nicht nur vermehrt, sondern an den

Arbeitskanten und auf den Oberflächen auch sorgsam geschliffen und poliert. Wir

werden bald hören, wie die jüngere Steinzeit mit Säge und Sägemaschine zu

schaffen wußte.

Ehe

wir uns die Entwicklung der Säge von vier Jahrtausenden ansehen, müssen wir

uns darüber klar werden, daß man wohl bis zur Hälfte dieser Zeit die Säger

recht gut entbehren konnte. Der vor einigen Jahren verstorbene Südseeforscher

Finsch zeigte mir einmal, als ich ihn in seinem Braunschweiger Museum besuchte,

wie die von fremder Kultur unberührten Südseevölker ein Stück Holz

zerteilen: sie schaben mit einem scharfen Stein, der in einem Handgriff

befestigt ist, in das Holz gemächlich eine Rinne. Dann drehen sie das Holz um

und arbeiten sich mit dem scharfen steinernen Zahn noch einmal in das Holzstück

hinein. Je nach der Dicke des Holzes wird die Arbeit mit dem Steinzahn so lange

fortgesetzt, bis der Eingeborene das Stück mit wuchtigem Schlag zwischen den

beiden Rinnen zu Bruch bringen kann.

Ich

sehe nicht ein, weshalb man diese Technik nicht „Sägen“ nennen soll,

stößt doch ein scharfer Zahn nach und nach eine Rinne in ein Werkstück. Wir

tun heute beim Sägen nichts anderes, nur fügen wir im Werkzeug viele Zähne

aneinander und lassen diese mit größerer Geschwindigkeit durch das Material

hindurchgehen.

Wir

werden aber noch von den Römern und weit später von den Nordländern hören,

daß man in Zeiten großen Holzreichtums gar nicht an ein Zersägen der Stämme

dachte, sondern die Bretter mit der Axt heraushaute.

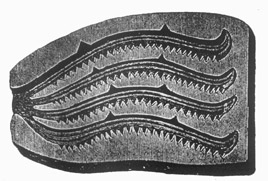

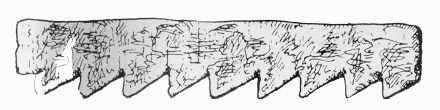

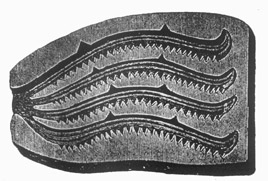

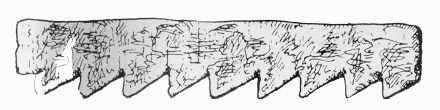

Bild

6: Steinerne Säge, um 3500 vor Chr.

Wie

die Säge in der älteren Steinzeit aussah, erkennen wir (siehe oben) an einem

schönen,

handgroßen Stück einer bei Flensburg gefundenen Säge aus Feuerstein, die sich

im „Museum für Völkerkunde“ in Berlin befindet. Es

ist deutlich zu erkennen, daß die schwach gebogene Kante dieses Stückes

absichtlich gezähnt ist (1)

Wie

die Säge in der älteren Steinzeit aussah, erkennen wir (siehe oben) an einem

schönen,

handgroßen Stück einer bei Flensburg gefundenen Säge aus Feuerstein, die sich

im „Museum für Völkerkunde“ in Berlin befindet. Es

ist deutlich zu erkennen, daß die schwach gebogene Kante dieses Stückes

absichtlich gezähnt ist (1)

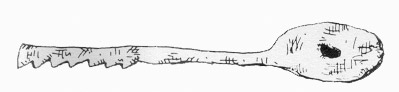

Eine

hölzerne Schäftung solcher steinernen Sägen ist erst aus der jüngeren

Steinzeit bekannt. Auch Schäftungen aus Horn kommen damals vor (2). Diese

gezähnten steinernen Sägen wurden zur Zerteilung von Holz benutzt. Wollte man

Steine zerteilen, dann benutzte man ein aus dem Holz herausgespaltenes dünnes

Brett, das man unter Zugabe von scharfem Sand schleifend über den Stein

bewegte.

Wir

haben aus der jüngeren Steinzeit, als man die steinernen Waffen und Werkzeuge

an ihren Oberflächen sorgsam schliff, wiederholt Steinbrocken gefunden, die

eigentümliche Sägeschnitte aufweisen. Sägt man mit einer steinernen oder

hölzernen Säge, dann wird der Schnitt am Anfang und am Ende gewöhnlich tiefer

in das Material hineingehen, als in der Mitte des Werkstückes. Der Schnitt wird

um so mehr konvex verlaufen, je ungeübter oder sorgloser die menschliche Hand

arbeitet. Bei den aufgefunden Steinbrocken verläuft der Schnitt aber konkav,

d.h. er hat in der Mitte des Werkstücks seine tiefste Stelle. Das läßt sich

erklären, wenn man eine besondere Sägemaschine annimmt. An der gleichen

Fundstelle sind die in den Steinen liegenden Bogen stets die gleichen. Mithin

ging die Säge in einer Führung mit gleichbleibendem Radius.

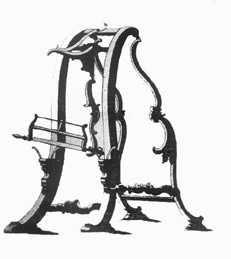

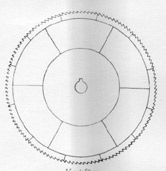

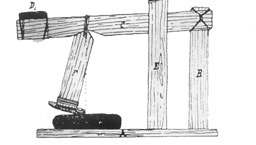

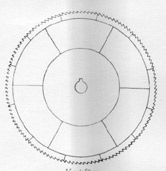

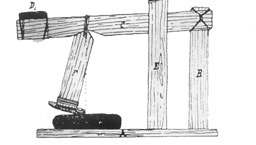

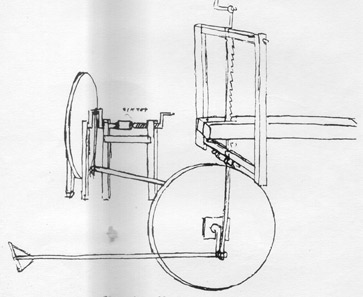

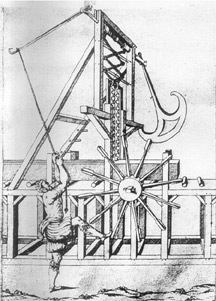

Bild

7: Rekonstruierte Sägemaschine für Steine, um 3500 vor Chr.

Der

Straßburger Archäologe Robert Forrer hat an Hand solcher Steinfunde eine

Sägemaschine rekonstruiert, wie sie rund ums Jahr 3500 vor unserer Zeitrechnung

benutzt wurde. Sie entspricht im Aufbau einer gleichzeitigen Steinbohrmaschine.

(3) Wir erkennen auf einem Grundbrett A eine Säule B, sie trägt auf einem

Holzzapfen oben in einer Bindung einen wagerecht liegenden C. Damit dieser Hebel

nicht seitlich ausweichen kann, wird er von zwei Balken E, die oben durch

Bindung im nötigen Abstand gehalten werden, geführt.

Der

Straßburger Archäologe Robert Forrer hat an Hand solcher Steinfunde eine

Sägemaschine rekonstruiert, wie sie rund ums Jahr 3500 vor unserer Zeitrechnung

benutzt wurde. Sie entspricht im Aufbau einer gleichzeitigen Steinbohrmaschine.

(3) Wir erkennen auf einem Grundbrett A eine Säule B, sie trägt auf einem

Holzzapfen oben in einer Bindung einen wagerecht liegenden C. Damit dieser Hebel

nicht seitlich ausweichen kann, wird er von zwei Balken E, die oben durch

Bindung im nötigen Abstand gehalten werden, geführt.

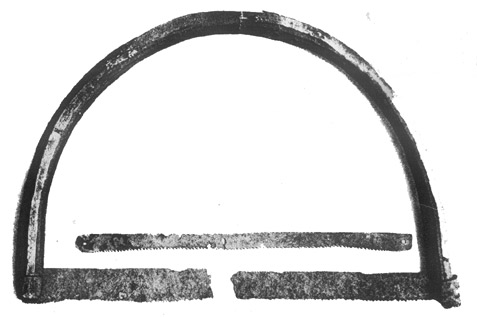

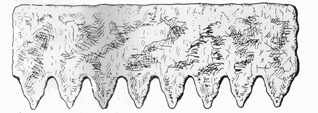

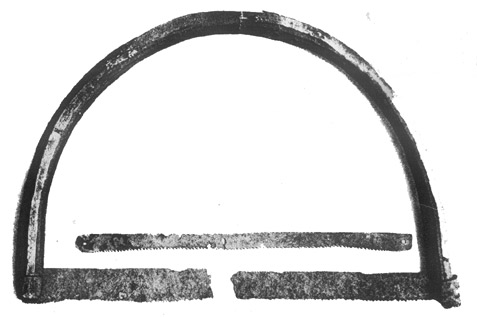

Bild

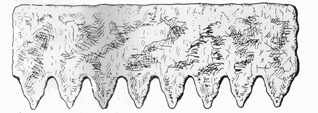

8: Bronzene Sägeblätter aus Ägypten

Auf

den Hebel ist ein Stein D gebunden, um beim Sägen einen gleichmäßigen Druck

zu geben. Der schon erwähnte Sägearm F trägt unten in einem Schlitz die

steinerne oder hölzerne Säge.

Wird sie über den darunterliegenden Werkstein hinweggeführt, dann entsteht –

bei hölzernen Sägen unter Hinzugabe von Sand – der Sägeschnitt. Selten wird

man diesen Schnitt tief in den Stein hineingeführt haben. Dann drehte man den

Stein um und sägte von der anderen Seite einen gleichen Schnitt, so daß man

den Stein zwischen den beiden Schnitten zerschlagen konnte. (4) Die ältesten

metallenen Sägen, die wir kennen, stammen aus Ägypten. (5) Es sind winzige

Bruchstücke von bronzenen Sägeblättern, teils mit feiner, teils mit grober

Zahnung. Zwei Originale aus Fayum in Ägypten sind oben abgebildet. Das

Sägenblatt misst von Loch zu Loch 560 mm, die Bügelsäge

am Blatt innerhalb der Bügel 690 mm.

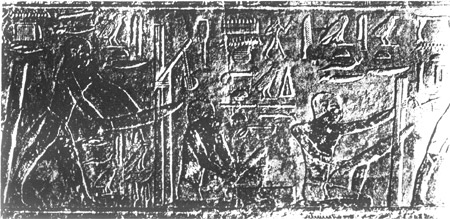

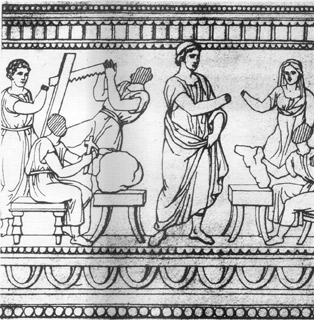

Wie

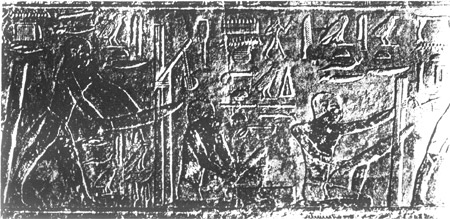

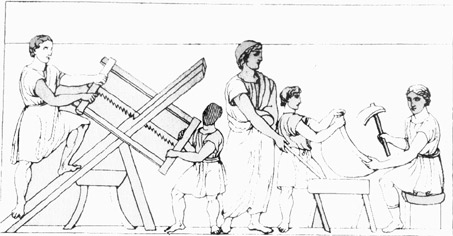

man mit Bronzensägen arbeitete, erkennen wir aus den Reliefs der berühmten

Grabkammern eines ägyptischen Totenpriesters, namens Ti, der ums Jahr 2700 v.

Chr. Bei Sakarah in Ägypten beigesetzt wurde. Es ist eine lange Reihe von

Handwerkern bei den verschiedensten Verrichtungen dargestellt, so auch die hier

wiedergegebenen Säger Bild10 (6)

Rechts

hockt der Mann, der mit der linken Hand ein Brett hält und es mit der bronzenen

Säge zersägt. Links sägt ein Mann stehend. Das Brett ist hier an einem

kürzeren Pfahl angebunden, In der Bindung steckt ein Hebel, der durch einen, an

einem Seil hängenden Stein beschwert ist. Hier ist die Darstellung wohl

ungenau, denn der Stein würde den Sägeschnitt zusammenpressen.

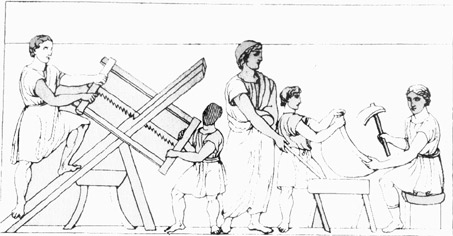

Bild

9: Ägyptischer Tischler, sägend; links Holzklotz, darauf Deixel; um 1450 vor

Chr.

Vermutlich

müssen zwei verschiedene Bindungen vorhanden gewesen sein. Die eine hielt das

Brett an einem Pfahl fest, während die andere den kleinen Hebel hielt. Dieser

war wohl am unteren Ende zugespitzt, steckte mit dieser Schneide im Sägeschnitt

und öffnete ihn beim Fortschreiten der Säge immer mehr. Auch auf anderen

ägyptischen Darstellungen ist der sägende Holzarbeiter zu sehen, so z. B. auf

Bild 9, die eine Malerei aus dem Grab des Rekhmara von etwa 1450 v. Chr. Zeigt.

(7)

Vermutlich

müssen zwei verschiedene Bindungen vorhanden gewesen sein. Die eine hielt das

Brett an einem Pfahl fest, während die andere den kleinen Hebel hielt. Dieser

war wohl am unteren Ende zugespitzt, steckte mit dieser Schneide im Sägeschnitt

und öffnete ihn beim Fortschreiten der Säge immer mehr. Auch auf anderen

ägyptischen Darstellungen ist der sägende Holzarbeiter zu sehen, so z. B. auf

Bild 9, die eine Malerei aus dem Grab des Rekhmara von etwa 1450 v. Chr. Zeigt.

(7)

Bild

10: Ägyptische Holzarbeiter, links Säger stehende, rechts hockend, um 2700 vor

Chr.

Etwa

um´s Jahr 2100 v. Chr. lernte man in Europa die Bearbeitung des Kupfers kennen,

und man fertigte daraus Werkzeuge und Waffen. Bald wurde das Kupfer durch

Mischung mit Zinn von der widerstandsfähigeren Bronze abgelöst und Waffen,

Werkzeuge, Gerät und Schmuck wurden von einer ausgedehnten Bronzeindustrie in

erstaunlicher Vollendung hergestellt.

Etwa

um´s Jahr 2100 v. Chr. lernte man in Europa die Bearbeitung des Kupfers kennen,

und man fertigte daraus Werkzeuge und Waffen. Bald wurde das Kupfer durch

Mischung mit Zinn von der widerstandsfähigeren Bronze abgelöst und Waffen,

Werkzeuge, Gerät und Schmuck wurden von einer ausgedehnten Bronzeindustrie in

erstaunlicher Vollendung hergestellt.

Bild

11: Unterteil einer steinernen Gußform für 4 bronzene Sägen,

aus Skanne in Schweden, um 1500 vor Chr.

Wie

die Sägen der Bronzezeit um`s Jahr 1500 v. Chr. aussahen, wissen wir nicht nur

aus Funden von Sägen, sondern auch aus Funden von steinernen Gußformen Bild11.

Vergleicht man die in schweizerischen Pfahlbauten gefundenen Sägen mit denen

der Nordländer, dann muß man zu der Annahme kommen, daß man in Mitteleuropa

damals kleine Bronzesägen in Form gerader Stichsägen verwendete. Das Blatt

verjüngt sich zur Spitze hin nur wenig. An einem Ende hat es ein Loch, um es im

Handgriff festzuhalten, Ein Exemplar aus dem Pfahlbau Möringen, das sich jetzt

im Landesmuseum zu Zürich befindet, ist 140 mm lang und an den Zähnen nicht

ganz 2 mm breit.

Die

nordischen Sägen haben eine eigenartige Form, die sich sowohl an gefundenen

Originalstücken, wie auch in Gussformen findet. Ihre Länge schwankt zwischen

12 und 18 cm. Höcker am Rücken müssen zu einer bisher nicht bekannten Art der

Schäftung gedient haben. (8)

|

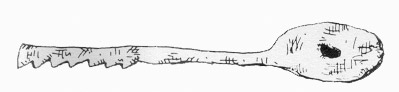

Die

Bronzesäge ging auch in den griechischen Kulturkreis über. Auf Bild12

ist eine feine, bronzene Knochensäge mit angegossenem Griff abgebildet,

wie sie ums Jahr 200 v. Chr. Von griechischen Ärzten bei Amputationen

benutzt wurde. Die ganze Länge dieses zu Ephesos gefundenen Stückes

mißt 205 mm (9).

Die

römischen Schriftsteller verlegten die Erfindung der Säge in die Zeit,

da der sagenhafte Daedalos zu Athen lebte. Und sie erzählen: Thalos, ein

junger griechischer Künstler, der bei Daedalos in der Lehre war, fand

einst die Kinnlade einer Schlange, die er spielend an einem Holz hin- und

herrieb. Da bemerkte er, daß die Zähne in das Holz sich so teilen ließ.

Dies brachte ihn auf den Gedanken, ein Werkzeug zu machen, das die

Schäffe der Zähne der Schlange nachahmte. Er nahm also ein Stück

Metall, schnitt nach dem Muster der kleinen, kurzen und eng bei

einanderstehenden Zähne der Schlange Zacken hinein und so entstand die

erste Säge. Der Erfinder soll damals erst 12 Jahre alt gewesen sein.

Daedalos sei auf seinen Lehrling wegen dieser Erfindung so neidisch

geworden, daß er den Thalos von der Burg zu Athen hinabstürzte und

deshalb flüchtig werden mußte. Daedalos ging nach der Insel Kreta, wo er

das berühmte Labyrinth gebaut haben soll. Doch er „haßt indessen die

kerkernde Kreta, wohin ihn lange verbannt das Geschick. Und, gelockt von

der Liebe der Heimat, war er umschlossen vom Meer. So werde denn Land und

Gewässer, rief er, gesperrt, doch öffnet der Himmel sich: dort sei die

Laufbahn!“ Und wir wissen, daß die Sage uns vom Flug des Daedalos und

es Ikaros berichtet, noch eher wir Kunde von einem menschlichen

Flugversuch haben. (10)

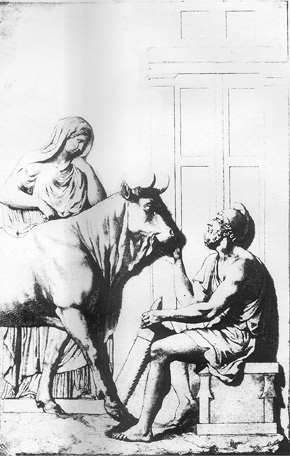

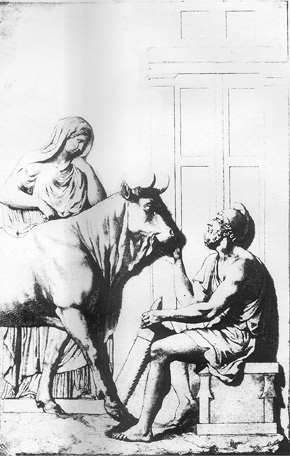

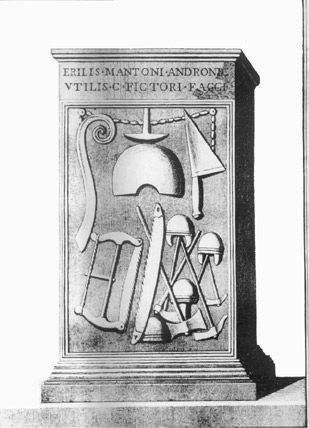

Daedalos

wird im Altertum mit einer Säge in der Hand abgebildet Bild13 . Hier

sehen wir ihn mit diesem Werkzeug vor der von ihm angefertigten hölzernen

Kuh, die er für die Gattin des Königs Minos lebenswahr gebildet hatte.

(11)

Betrachten

wir die Darstellungen von Sägen auf Bildwerken des Altertums, dann

dürfen wir nicht allzu viel technische Kritik aufwenden, denn der

Künstler ging damals – und geht noch heute – bei der Gestaltung

realer Dinge von ästhetischen Gesichtspunkten aus. Und dann müssen wir

beachten, daß die feinen Einzelheiten einer Säge, zumal die Zahnform,

auf bildlichen Darstellungen leicht verloren gehen und auch von den

Altertumsforschern, die die antiken Denkmäler ehemals abzeichneten, wohl

nicht allzu sorgsam wiedergegeben worden sind.

Bild 12: Griechische

medizinische Bronzesäge (Griff gekürzt), um 200 v. Chr. |

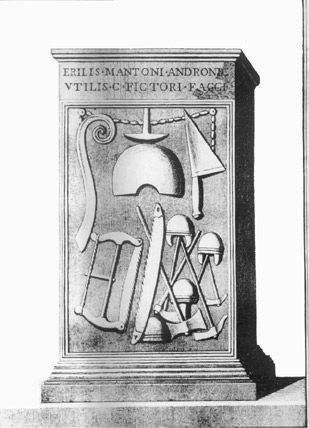

Bild

13: Deadalos mit der Säge, antikes Relief |

Wie

schlecht die Archäologen technische Dinge sehen können, erkennen wir aus

der Betrachtung eines alten Gemmenbildes Bild15a, Herkules das Löwenfell

hinter sich . An seinem linken Arm sehen wir

es deutlich nach unten hängend. Die am Fell sitzenden Krallen des

Löwen sind als vier Zirt-Kugeln gezeichnet. Die gleichen Kugeln erkennen

wir unten an der „Säge“, die nichts anderes , als die zottige

Fell-Kante ist! So hat also dieser Herkules gar keine Säge bei sich. Das

Original der Gemme würde, wenn man es ohne Vorurteil ansähe, sicherlich

eine viel ungezwungene Form der Fellkante und wohl auch der Krallen des

Felles zeigen.

Bild 14: Zwei Säger,

römisches Alabaster-Relief |

Die

in Florenz erhaltenen Gemme soll etruskisch sein. (12) Es hätte den

Altertumskennern doch auffallen müssen, daß Herkules mit der Säge auftritt.

Ich wüßte nicht, bei welcher seiner „Taten“ er sie benutzt haben sollte.

Es

sind noch manche andere Zeichnungen der Archäologen von Werkzeugen, Geräten

und Maschinen falsch gedeutet worden. (12a)

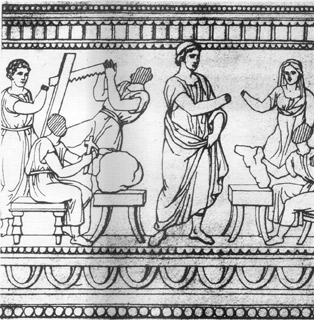

Im

Museum zu Voltera in Italien befindet sich eine römische Alabastervase Bild14,

auf der man sieht, wie zwei Männer einen aufrechtstehenden Balken zersägen

(13). Und das gleiche Museum besitzt eine Vase aus Tuffstein, auf der die

Handhabung einer römischen Rahmensäge klarer zu sehen ist Bild16

Auf

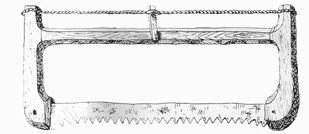

einem Altarstein aus der Zeit des römischen Kaisers Domitianus, der von 81 bis

96 regierte, sind unter verschiedenen Werkzeugen eine Rahmensäge und eine

Schrottsäge abgebildet siehe

Bild20.

Bild

15a: Herkules, angeblich mit Säge, antike Gemme

An

beiden erkennt man deshalb deutlich die stark geneigte Dreieckverzahnung und den

gewölbten Rücken des Sägeblattes. Die Rahmensäge ist mit Nägeln in den

Rahmen eingehangen. Das Blatt konnte also nicht, wie bei uns, gedreht werden.

Die Schrotsäge ist an den Enden verstärkt und länglich durchlocht.

(15)

An

beiden erkennt man deshalb deutlich die stark geneigte Dreieckverzahnung und den

gewölbten Rücken des Sägeblattes. Die Rahmensäge ist mit Nägeln in den

Rahmen eingehangen. Das Blatt konnte also nicht, wie bei uns, gedreht werden.

Die Schrotsäge ist an den Enden verstärkt und länglich durchlocht.

(15)

Dieser

Altarstein wird im Capitolinischen Museum der Stadt Rom aufbewahrt. Im Jahre

1883 fand man in Deneuve <Departement Meurthe-et-Moselle> einen Stein mit

dem hier neben wiedergegebenen Relief. Da man gleichzeitig eine Münze des

römischen Kaisers Constantinus fand, kann man diese Darstellung auf etwa 325 c.

Chr. Datieren.

Bild

15b: Zwei Säger, römisches Relief um's Jahr 325 nach Chr.

Bild 16: Römische Säger,

Tuffstein-Relief

Wir

sehen in einer Nische die Darstellung eines auf gespreizten Beinen stehenden

Sägebockes. Auf ihm liegt – was an dem arg beschädigten Stein nicht mehr

sichtbar ist – das zu sägende Bord. Ein Säger steht auf dem Bock, der andere

Bild

17a: Bronzene römische Stichsäge

darunter.

Die Säge ist so stark beschädigt, daß sie nicht mehr in den Einzelheiten zu

erkennen ist. Ja, das über dem Bord herausragende Stück der Säge verläuft

wesentlich anders. Als das unten sichtbare (16). Die Altertumswissenschaft hat

diese Darstellung bisher stets für eine Säge gehalten, und obwohl ich wegen

des eigenartigen Verlaufs des Sägeblattes erhebliche technische Bedenken habe,

gebe ich die Darstellung

Bild

17b: Bruchstück eines römisches Sägeblattes um 250 nach Chr.

hier

wieder. Ich wüßte keine andere Erklärung für sie. Vielleicht ist der obere

Teil des Sägeblattes so weggebrochen, daß man den Bruch nicht mehr erkennen

kann, die helle Bruchstelle unterhalb der Hände des oberen Sägers kann ja auch

zum Hintergrund gehören. Funde römischer Sägen bieten im Vergleich zu den

bisher besprochenen Darstellungen auf Denkmälern nichts Neues. Meist kamen nur

die Sägeblätter

Bild

17c: primitive römische Sage, um 250 nach Chr.

und

auch diese nur bruchstückweise, zu Tage. Eine in Rom gefundene Bronzesäge mit

Heft ist hier auf Bild 17a abgebildet. Diesseits der Alpen fand man im

Römerkastell Saalburg die hier auf Bild 17b und Bild17c abgebildeten Sägen aus

Eisen. Das auf Bild17c dargestellte Stück ist das eine Ende von einem Blatt

einer Rahmensäge. Wir sehen rechts die Öse zum Einhängen des Blattes.

Der

dritte Fund (siehe Bild 18a) beglaubigt, daß der römische Kulturkreis für

Schrotsägen eine Verzahnung kannte, die auf jeden Zahn eine Art Vorschneider

trägt (18).

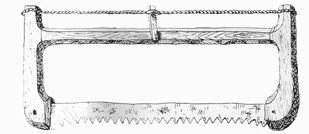

Auffallend

ist, dass man auf der Saalburg wohl erhaltene hölzerne Arme zu Rahmenssägen

fand (19), die eine recht ungünstige Anordnung der Spannung zeigen. Unser

Mittelbaum ist hier so beiseite gerückt

Bild

18a: eiserne römisches Sägeblatt mit Vorschneidern an den Zähnen um 250 nach

Chr.

Worden,

daß bis zur Spannkordel ¼, bis zu den Nieten des Sägeblattes etwa ¾ Abstand

ist. Bedingt wurde diese Anordnung dadurch, daß die Römer, drehbare Hefte zur

Verdrehung der Sägeblätter nicht kannten.

Worden,

daß bis zur Spannkordel ¼, bis zu den Nieten des Sägeblattes etwa ¾ Abstand

ist. Bedingt wurde diese Anordnung dadurch, daß die Römer, drehbare Hefte zur

Verdrehung der Sägeblätter nicht kannten.

Bild

18b: römische Rahmensäge um 250 nach Chr.

Bild

18b: römische Rahmensäge um 250 nach Chr.

Bei

den Sägen der Saalburg läßt sich deutlich nachweisen, daß die Sägezähne

geschränkt wurden. An einem messerartigen Werkzeug der Saalburg findet sich

nahe am Heft ein Einschnitt, der in seiner Weite und Tiefe den Einschnitten

unserer Schränkeisen entspricht (20). Man nimmt an, daß es sich um ein

Schnitzmesser eines Tischlers handelt, der den Einschnitt zum Schränken der

Säge verwendete.

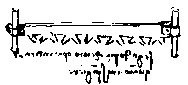

In

den Pfahlbauten zu Wollishofen am am Züricher See fand man ein Stück von einem

Sägeblatt, das hinter einer Reihe von Zähnen eine eigenartige Strichteilung

enthält. Es scheint so, also ob der Handwerker sich ehemals diese Teilung

zuerst gemacht habe, um danach die Zähne in gleichen Abständen enfeilen zu

können. Die Wiedergabe der Photographie <siehe unten> ist leider nicht so

deutlich wie das Originalstück, das sich im römisch-germanischen Zentralmuseum

in Mainz befindet (21).

Bild

19: Fragment einer feinen Säge aus dem Pfahlbau zu Wollishofen am Züricher See

Bild

19: Fragment einer feinen Säge aus dem Pfahlbau zu Wollishofen am Züricher See

Das

römische Altertum kannte neben diesen verschiedenartig gezahnten Sägen für

Holz die ungezahnte Säge für Stein. Plinius, der Verfasser der römischen

Naturgeschichte, berichtet ums Jahr 77 unserer Zeitrechnung (22) über den

Marmor: „das Schneiden geschieht durch Sand und nur scheinbar durch Eisen,

denn die Säge drückt in sehr schmaler Linie auf den Sand, wälzt denselben

durch Hin- und Hergehen, und schneidet so unmittelbar durch die Bewegung.“ Das

ist die gleiche Technik des Steinsägens, die wir noch heute ausführen.

Die

großen Sklavenmassen des Altertums verrichteten alle, auch die schwierigsten

und eintönigsten Arbeiten, und so kam es, daß die Maschine nur da einzugreifen

brauche, wo der Sklavenarm nicht zufassen konnte. Das Altertum kannte

Windräder, Wasserräder und Göpel; aber es verwendete sie nur selten, weil

Mühlen, Pumpen und andere Maschinen von Sklaven bewegt wurden.

Eine

der weinigen Nachrichten über Wasserkraftanlagen des Altertums bezieht sich auf

Sägemühlen. Der römische Dichter Ausonius besingt ums Jahr 369 n. Chr. In

feinem Mosel-Gedicht <Vers 361> mit wenigen Worten, daß man an der Roser

Steinsägen durch Wasserräder betreibe.

Bild

20: Zwei Sägen auf einem römischen Altarstein um

90 nach Chr.

Diese

Nachricht von einem mechanischen Sägewerk bleibt aber lange vereinzelt.

Diese

Nachricht von einem mechanischen Sägewerk bleibt aber lange vereinzelt.

Im

Gotischen ist eine Benennung für das Sägewerk nicht nachweisbar. Im

Altnordischen heißt das Werkzeug „sog“, im Angelsächsischen “saga“ und

„sagu“ und im Althochdeutschen schrieb man „saga“ und „sega“. Moritz

Heyne, der ausgezeichnete Kenner der deutschen Vergangenheit, glaubt (23), daß

das alte, unvollkommene, heimische Sägewerkzeug, wie es uns aus Funden der

Stein- und Bronzezeit bekannt ist, nach römische Vorbildern in Deutschland zu

eine leistungsfähigen Instrument für die Bauleute wurde. Ich kann dieser

Ansicht nicht beistimmen. Sie ist eine rein philologische. Wir wissen ja nicht

einmal lückenlos, was die Römer an Sägen hatten. Ein paar Textstellen und die

wenigen zufällig erhaltenen, hier (siehe Bilder 13–19) abgebildeten großen

Sägen sind uns bekannt. Jeder Tag kann uns einen neuen Fund, ein neues Relief

bringen und uns mit neuen Formen bekannt machen. Alles, was wir heute über

Geschichte der Technik schreiben, ist von dem zufällig erhaltenen Material

abhängig und deshalb bin ich sehr vorsichtig, etwas Wahrscheinliches für etwas

unbeugsam Sicheres auszugeben.

Neben

dem gemeingermanischen Wort „saga“ findet sich im Angelsächsischen auch die

Bezeichnung „snide“. Die Säge ist ethymologisch mit anderen schneidenden

Instrumenten verwandt. So heißt die Sense im Althochdeutschen „segansa“,

die Pflugschar „seh“, die Sichel „sihhila“ und das Messer „sahs“.

Ursprünglich gehen dieseWorte auf die lateinische Bezeichnung für „schneiden“

= „secare“ zurück. Bemerkenswert ist, daß man im Althochdeutschen unter

einer Saga oder Sega auch eine Feile verstand.

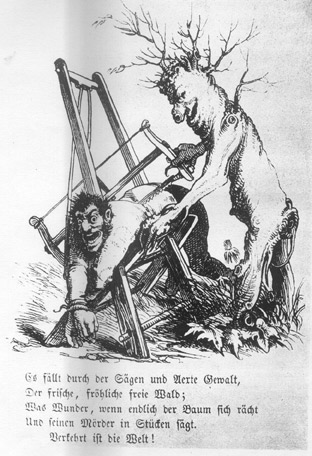

Bild

21: Symbolische Säge, Malerei des 10. Jahrhunderts, aus einer Bibel zu Paris

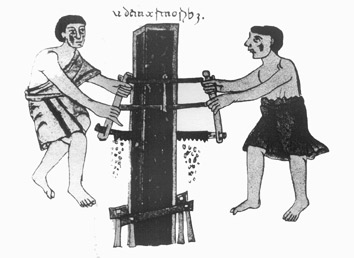

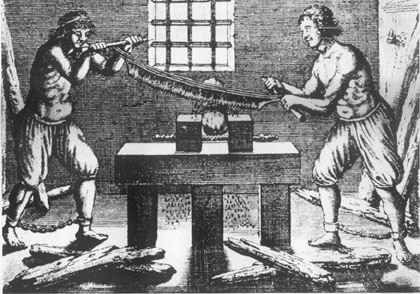

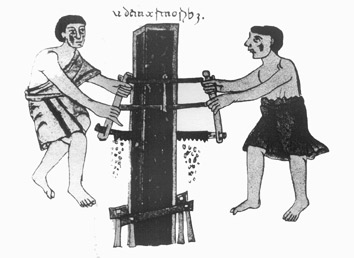

In einer lateinischen Bibel

des 10. Jahrhunderts ist eine große Säge abgebildet, die einem Heiligen durch

den Kopf gezogen wird. Die Zeichnung ist wohl ungenau, weil an dem Rahmen keine

Spannung für das Sägeblatt zu fehlen ist (24). Eine

frühe mittelalterliche Malerei des Sägens findet sich in einer kostbaren

Bilderhandschrift im Kloster Monte-Cassino in Italien. Die Handschrift ist im

Jahre 1023 entstanden, enthält eine Übersicht über das menschliche Wissen und

Können und ist mit vielen Malereien geziert. Wir

sehen hier unten zwei Arbeiter, nach damaliger Sitte wenig bekleidet, beim

Sägen. Das Bild gehört zum Abschnitt „Über den Marmor“ und soll

darstellen, wie eine Säule aus buntem Marmor, in Platten zersägt wird. Wir

sehen unten die hölzerne Befestigung der Säule, oben aber eine Rahmensäge,

wie sie die Tischler benutzten (24a). Der Maler hat nicht bedacht, daß man

Steine mit einer ungezähnten Säge zerteilt. Eine einzähnige Säge wir uns ums

Jahr 1100 von einem Mönch Namen Theophilus beschrieben, der ein umfangreiches

Buch mit Anweisungen

In einer lateinischen Bibel

des 10. Jahrhunderts ist eine große Säge abgebildet, die einem Heiligen durch

den Kopf gezogen wird. Die Zeichnung ist wohl ungenau, weil an dem Rahmen keine

Spannung für das Sägeblatt zu fehlen ist (24). Eine

frühe mittelalterliche Malerei des Sägens findet sich in einer kostbaren

Bilderhandschrift im Kloster Monte-Cassino in Italien. Die Handschrift ist im

Jahre 1023 entstanden, enthält eine Übersicht über das menschliche Wissen und

Können und ist mit vielen Malereien geziert. Wir

sehen hier unten zwei Arbeiter, nach damaliger Sitte wenig bekleidet, beim

Sägen. Das Bild gehört zum Abschnitt „Über den Marmor“ und soll

darstellen, wie eine Säule aus buntem Marmor, in Platten zersägt wird. Wir

sehen unten die hölzerne Befestigung der Säule, oben aber eine Rahmensäge,

wie sie die Tischler benutzten (24a). Der Maler hat nicht bedacht, daß man

Steine mit einer ungezähnten Säge zerteilt. Eine einzähnige Säge wir uns ums

Jahr 1100 von einem Mönch Namen Theophilus beschrieben, der ein umfangreiches

Buch mit Anweisungen

Bild

22: Rahmensäge ohne drehbares Sägeblatt, Malerei aus dem Jahre 1023

Bild

22: Rahmensäge ohne drehbares Sägeblatt, Malerei aus dem Jahre 1023

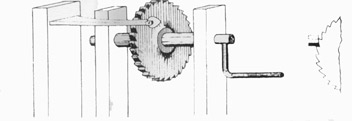

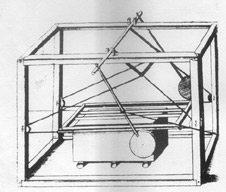

für

die Herstellung aller möglichen kirchlichen Geräte verfaßte. In dem Abschnitt

über das Tauschieren beschreibt Theophilus eine Maschine, die ich hier mit

aller Vorsicht rekonstruiert habe. Beim Tauschieren ritzt man das zu verzierende

Eisen nach einer aufgetragenen Zeichnung ein und hämmert in dieser Ritz

silberne oder goldene Fäden. Der Ritz muß möglichst gleichmäßig werden.

Sonst wird die Verzierung unansehnlich. Theophilus sagt (25): ..... „.... Wenn

du also das Eisen bearbeitet und daraus Sporen oder andere Gerätschaften ....

gemacht hast und sie mit Gold oder Silber schmücken willst, so nimm reinstes

Silber und mache es durch Hämmern sehr dünn.“ Theophilus spricht allo hier

von der Verzierung durch Tauschieren. Man muß zur Anbringung der dünnen

Silberstreifen Einschnitte in das Eisen machen. Dies soll mittels folgender

Maschine geschehen: „Dann habe eine Maschine aus Eichenholz, einen Fuß im

Durchmesser und gedrechselt. Sie sei am Umfang dünn und in der Mitte auf jeder

Seite dicker, hier sei ihr ein anderes gekrümmtes Holz, daran sie sich drehen

läßt, durchgesteckt, Diesem sei an einem Ende ein anderes gebogenes Stück

Holz angefügt, mit welchem (das Ganze) herum bewegt wird. Hast du dieses Rad

nun zwischen zwei Säulen gestellt, so mache an dem Umfang desselben Einschnitte

gleich Stufen, die nach rückwärts gekehrt sind. Die Säulen, zwischen denen

das Rad liegt, seien fest u8nd der Breite nach am Gestell befestigt, so daß das

gekrümmte Holz zur Rechten stehe. Noch befinde sich zur Linken

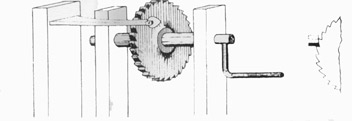

Bild

23: Rekonstruktion einer einzähnigen Säge, die man auch als Meißelmaschine

ansprechen kann,

nach einer Beschreibung von Theophilus, etw aus dem Jahr 1100

vorn

neben dem Rad eine Säule, an der ein dünnes Holz angebracht sei, und zwar so,

daß es auf das Rad zu liegen komme, und es habe an der Spitze ein dünnes

Stück Stahl, so lang und breit, wie der Nagel eines Daumens. Dies (Stück Stahl

sei) in einem Licht fest eingefügt und sehr scharf, sodaß bei der Umdrehung

des Rades, während das Holz immer von Stufe zu Stufe fällt, der so in zuckende

Bewegung gebrachte Strahl, was in seine Nähe gebracht wird, schneidet (incidt).

Wenn du nun einen Sporn . . . . hast, so stelle ihn auf brennende Kohlen, bis er

schwarz wird; wenn er kalt wurde, halte ihn in der Linken und drehe das Rad mit

der Rechten, nähere ihn dem Stahl, schneide mit Sorgfalt überall . . . .“

Unklar ist die Teststelle von Theophilus nur dort, wo er zum zweiten Mal von

einem gekrümmten Holz spricht. Mindestens ist die zweite Krümmung nicht

notwendig, und ich habe sie deshalb in der Rekonstruktion durch einen geraden

Kurbelgriff ersetzt.

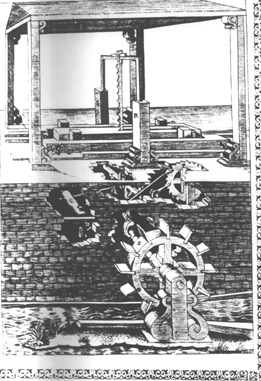

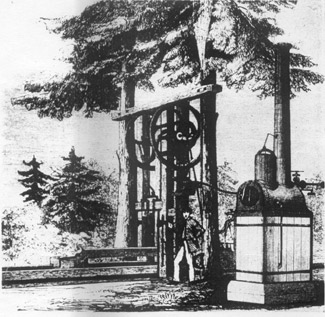

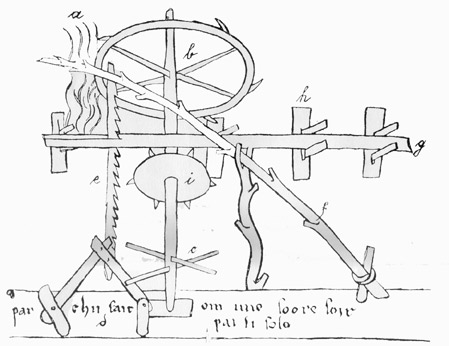

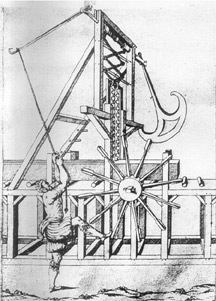

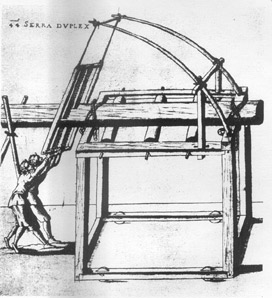

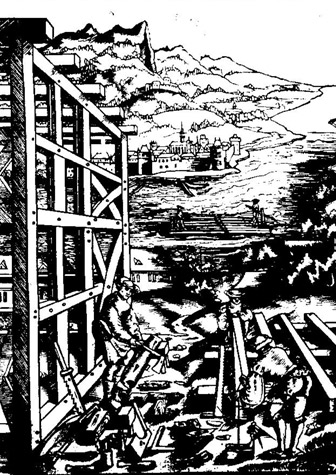

Ein

selbsttätig arbeitendes Sägewerk mit

Wasserkraft wird von dem um 1245 wirkenden französischen Ingenieur Wilars

entworfen. Bei der Skizze steht nur vermerkt: „Auf diese Art macht man eine

Säge, um selbsttätig zu sägen.“ Um die Skizze besser verständlich zu

machen,

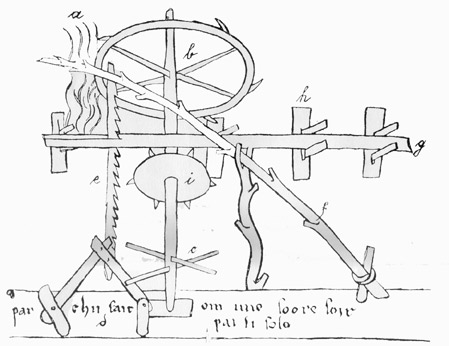

Bild

24: selbsttätig arbeitendes Sägewerk mit Wasserradbetrieb, Reiseskizze um 1245

habe

ich Buchstaben eingefügt: a stellt den Bach dar, der das unterschlägige

Wasserrad b treibt, auf dessen Wellbaum die vier Daumen c sitzen. Diese drücken

die Hebel d und mit ihnen die Säge e nieder, die durch den federnden Baum f

wieder hochgezogen wird, g ist der in den Führungen h gleitende Balken, den das

Zackenrad i gegen die Säge vorschiebt.

Bild

25: symbolische Säge, mit der ein Herz zersägt wird, Stickerei um 1350 - 1400

Bild

25: symbolische Säge, mit der ein Herz zersägt wird, Stickerei um 1350 - 1400

Diese

Zeichnung des Wilars ist ein interessantes Beispiel für die Projektionsart des

Mittelalters, die einen noch so komplizierten Apparat in einer einzigen Ebene

klar und deutlich darzustellen imstande ist. Im ersten Moment vermutet wohl

niemand in dem hoch oben schwebenden Rad ein Waffenrad, doch wenn man sich in

diese Darstellungsart hineingelebt hat, gewinnt auch der Laie hieraus schneller

ein Verständnis von einer Maschine, als aus unserer dreiseitigen

Projektionsart. Ebensoviel Großzügigkeit wie Wilars und viele feiner

Nachfolger in diesen Darstellungen bekunden, ebenso viele Fehler und

Unmöglichkeiten bergen sie darinnen. Es würde hier z. B. nach der Stellung der

Schaufeln am Rad b der zu sägende Balken g durch das Zackenrad i von der Säge

weg statt gegen sie bewegt werden. Es müßte endlich das Hebelwerk d genauer

angegeben werden.

Wilars

war ein weitgereister französischer Architekt und Ingenieur, der in einem uns

erhalten gebliebenen Skizzenbuch verschiedene Maschinen, Brücken und Bauwerke

aufgezeichnet hat(26), die er auf seinen Reisen kennen gelernt.

Das

älteste in Deutschland beglaubigte Sägewerk mit Wasserbetrieb war die

Hanrey-Mühle in Augsburg, die für das Jahr 1322 nachweisbar ist.(27)

Soweit

sich die Chroniken der deutschen Städte übersehen lassen, wird erst weit über

hundert Jahre später von einer anderen deutschen Sägemühle aus Breslau

berichtet, die im Jahr 1427 in einer Pachtabrechnung genannt wird(28). 1490

kaufte Erfurt einen Wald, um eine Sägemühle darin anzulegen(29).

Eine

prächtige Stickerei in Seide und Gold, die aus dem Besitz der Grafen von

Champagne stammt, wird im Schatz der Kathedrale zu Troyes aufbewahrt(30). Die

Kleidung der Figuren läßt darauf schließen, daß dieses Stück, das wohl ein

Geldbeutel oder Klingelbeutel gewesen ist, aus der Zeit von 1350–1400 stammt.

Zwei Frauen sägen mit einer Rahmensäge ein menschliches Herz. Es soll

sinnbildlich dargestellt werden, daß die Frauen den Männerherzen blutige

Schmerzen bereiten. Rettend kommt aus einem Wolkengebilde eine Hand mit einem

Beil, um die Säge zu zerschlagen. Vom Himmel her kommt also den irdischen

Liebesschmerzen die einzige Rettung.

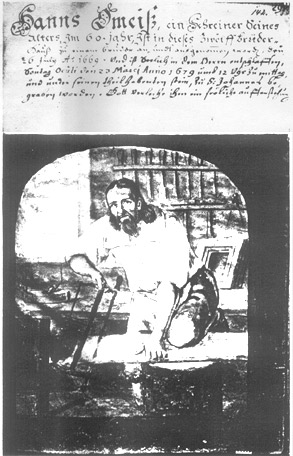

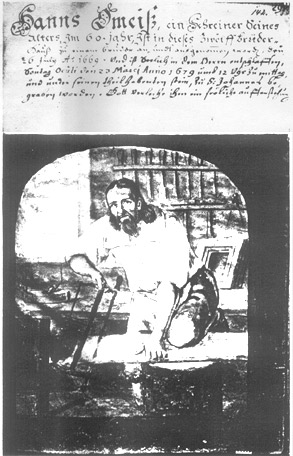

Der

Nürnberger Bürger Konrad Mendel stiftete 1380 ein Asyl für zwölf alte,

jedoch gesunde arme Handwerker. Jedes Mitglied der Brüderschaft porträtierte

man in arbeitender Stellung in Hausbüchern(31) der Stiftung. So besitzen wir

von 1380 bis 1797 über 300 sehr wertvolle Bilder von arbeitenden Nürnberger

Handwerkern. Leider ist eines der Porträtbücher, das von 1549 bis 1791 reicht,

verschollen.

Unter

den ersten 12 Brüdern ist als fünfter ein „Säger“ abgebildet. Das Blatt

ist aber leider stark beschädigt; denn es ist seit langer Zeit das erste Blatt

des Buches, weil die vier voraufgehenden Blätter weggerissen sind. So hatte es

keinen Zweck, die Bruchstücke dieses Bilden photographieren zu lassen. Eine

Beischrift zu dem Bilde sagt: „Der fünft bruder hyess Hans vnd was ein Seger“.

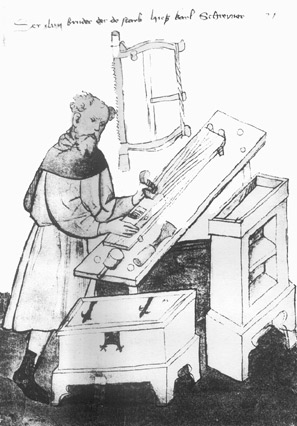

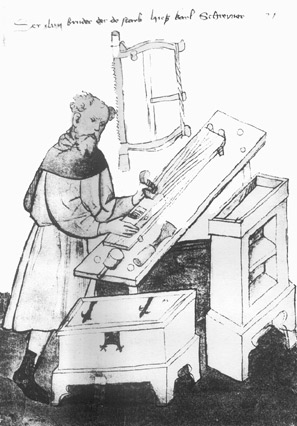

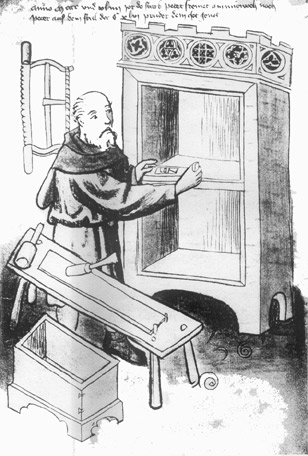

Ums

Jahr 1398 wurde im Mendelschen Stiftungsbuch der 47. Bruder der Stiftung, Karl

Schreyner porträtiert. Wir sehen ihn an

Bild

27: Rahmensäge mit drehbarem Sägeblatt; Nürnberger Malerei von etwa 1398

Bild

27: Rahmensäge mit drehbarem Sägeblatt; Nürnberger Malerei von etwa 1398

einer

der damals gebräuchlichen sehr einfachen Hobelbänke bei der Arbeit. Die Bank

hat noch keine Schraubklemmen, sondern nur Löcher zum Einschlagen hölzerner

Bankpflöcke. Im Vordergrund steht eine Truhe und daneben ein kleiner Schrank.

An der Wand der Werkstätte hängt eine schön geschweifte Rahmensäge.

Bild

28: Rahmensäge mit drehbarem Sägeblatt; Malerei vom Jahr 1444

Bild

28: Rahmensäge mit drehbarem Sägeblatt; Malerei vom Jahr 1444

Eine

ähnliche Säge sehen wir beim 136. Bruder der Mendelschen Stiftung, der 1444

starb. Zwei

interessante Sägen sind auf einem militärischen Zimmerplatz zu sehen, der im

Jahr 1460 in einer französischen Bilderhandschrift sorgfältig

Bild

29: Sägen französischer Zimmerleute aus dem Jahr 1460

dargestellt

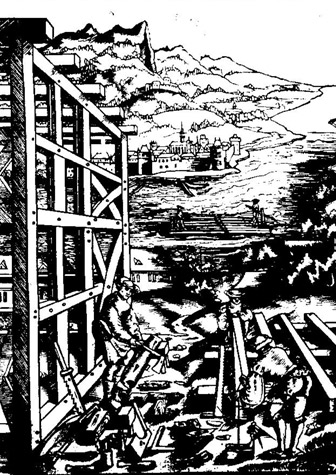

ist. Die in der Nationalbibliothek zu Brüssel befindliche Handschrift

verherrlicht die Taten Karls des Großen(32). Auf einem der Bilder (oben) ist

ein Brückenbau zu sehen, der von den Soldaten Karls des Großen vor einer

feindlichen Festung ausgeführt wird. Die an der Brücke arbeitenden Werkleute

sind durch eine Plankenwand gegen die feindlichen Geschosse, die damals keine

große Reichweite hatten, geschützt. Hinter der Brücke steht – anscheinend

auf Pontons – ein sogenannter Wandelturm,

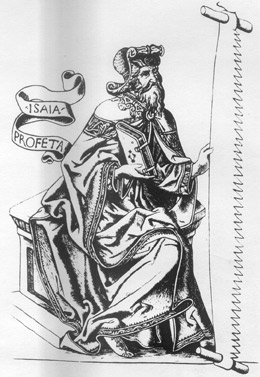

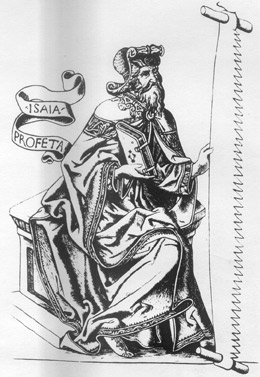

Bild

30: der Prophet Jesaias mit der Säge, Kupferstich des 15. Jhdts.

Bild

30: der Prophet Jesaias mit der Säge, Kupferstich des 15. Jhdts.

von

dem aus die Bedeckungsmannschaft der Handwerker den Feind in der Festung

beschießen kann. Am

Ufer sehen wir werktätiges Leben: es wird alles hergerichtet, was zum Bau

notwendig ist. Im Hintergrund, am Wald, werden die gefällten Bäume von

Zimmerleuten zugerichtet und im Vordergrund zu Konstruktionen zusammengesetzt.

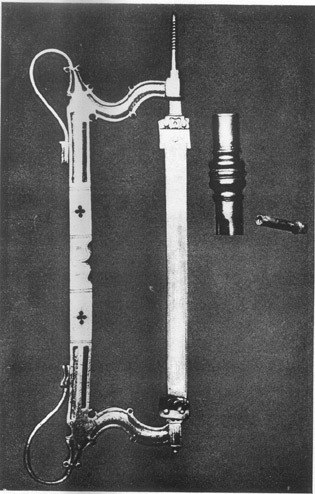

Bild

31: Bohr-Säge aus dem Dresdner Zeughaus, etwa von 1640

Auf

zwei Böcken liegt ein schweres Bord, das von zwei Mann zersägt wird.

Beachtenswert sind an der hier abgebildeten Säge die beiden voneinander

verschiedenen Handgriffe. Der obere sitzt an zwei schräg stehenden Eisen in der

Verlängerung des Rahmens; der untere auf dem Querholz des Rahmens.

Ein

Vergleich mit der Preisliste einer heutigen französischen Sägenfabrik ergab,

daß diese Form der Säge noch in Frankreich zu finden ist. Es ist

beachtenswert, wie sich die Formen der Werkzeuge oft Jahrhunderte lang

unverändert erhalten. Rechts im Vordergrunde sehen wir neben dem Mann, der ein

Loch in das Gebälk bohrt, eine der im Mittelalter beliebt gewesenen

schwertförmigen Stichsägen. Bei diesen Sägen stehen die Zähne immer auf

Stoß und die Zahnkante ist bauchig. Der Griff ist so lang, daß er mit beiden

Händen erfaßt werden kann. Griff und Sägeblatt sind durch einen runden

Schutzteller von einander getrennt.

Die

Säge ist das Symbol des Propheten Jesaias, den wir hier mit einer mächtigen

Trecksäge mit rundem Rücken sehen. Die technisch wie künstlerisch gleich

wertvolle Darstellung ist von einem unbekannten Meister in der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts in Kupfer gestochen worden(33).

In

den Ingenieur-Handschriften, die im Mittelalter vor Erfindung des Buchdrucks

für Städte und Burgen zu Verteidigungszwecken geschrieben wurden, wird die

Säge als notwendiges Werkzeug häufig erwähnt.

Da

wir die Zeiten verlassen, die man als Mittelalter bezeichnet, wären einige

Spielformen von Sägen zu besprechen.

Im

Zeughaus zu Schwarzburg in Thüringen wird ein Schwert aufbewahrt, das an einer

Kante des Klinge eine starke Säge trägt. Die Klinge ist 108 cm lang, nahe der

Spitze befindet sich ein Lock. Hier zog man ein Seil durch, um einen zweiten

Mann an der Säge anfassen zu lassen. Diese eigenartige Verbindung von Waffe und

Werkzeug soll ums Jahr 1490 entstanden sein.

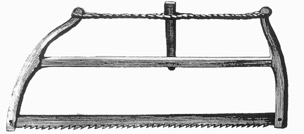

Im

Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg wird ein Kriegswerkzeug aufbewahrt, das

man „Bohr-Säge“ nennen könnte(31). Es besteht aus einem starken hölzernen

Stiel von 120 cm Länge, der an einem Ende mit einer kräftigen Eisentülle

versehen ist. Aus dieser Tülle läßt sich ein vierkantiges Werkzeug

herausziehen und durch ein eingeschobenes Eisen feststellen. Oben trägt das

Werkzeug einen Bohrer und darunter eine kräftige Säge. Man näherte sich mit

diesem Stück einem feindlichen Tor, bohrt dieses an und sägte dann schnell das

Schloß oder die Schloßnieten heraus. Die ausgezogene Säge hat eine Länge von

28 cm. Diese Bohrlänge stammt aus dem Dresdner Zeughaus und ist, wenn man eine

Datierung versuchen soll, wohl ums Jahr 1640 entstanden(34).

Seilsägen

waren bei den Bewohnern der Landenge von Panama in Gebrauch, ehe die Europäer

nach Amerika kamen. „Die Einwohner machen Seile von einem gewissen Kraute,

welches von ihnen Neqvon oder Henechen genennet wird, und solche Blätter hat,

die einer Distel ähnlich sehen, mit denen sie so, wie wir mit dem Hanff oder

Flachs, umzugehen pflegen, und sie nicht allein zum binden brauchen, sondern

auch Eisen damit zu schneiden: Denn sie ziehen diese Stricke wie eine Säge hin

und her, und thun das rauhe Ende auf die Stelle, wodurch sie schneiden wollen.“

Der Berichterstatter vergaß hier zu sagen, ob die Eingeborenen mit den

Pflanzenfasern allein mühsam sägten, oder ob sie Corund, Schmirgel oder etwas

ähnliches hinzufügten(35).

Im

Jahr 1790 sägte ein Italiener, der in Kassel ansässig war, Mosaiksteine mit

einer „zärtern Säge, von doppeltem übereinander gedrehtem Drat“(36).

Der

Kuriosität halber sei hier ein Versuch angeführt, den man 1850 machte: „Papierscheiben

von 6 Zoll Durchmesser, die mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 500 Fuß per

Secunde rotiren, schleifen von englischen Feilen an den entgegengehaltenen

Stellen den Hieb augenblicklich ab“(37).

Als

„türkische Sägen“ bezeichnet man heute diejenigen, derne spitze

Sägezähne auf das Sägeheft hin stehen. Diese Sägen schneiden also nicht beim

Stoß, sondern beim Zug. Das Wort „türkisch“ hat nach alter Überlieferung

die Bedeutung „weit hinten, im Orient“. Und in der Tat:

Auf

zwei Böcken liegt ein schweres Bord, das von zwei Mann zersägt wird.

Beachtenswert sind an der hier abgebildeten Säge die beiden voneinander

verschiedenen Handgriffe. Der obere sitzt an zwei schräg stehenden Eisen in der

Verlängerung des Rahmens; der untere auf dem Querholz des Rahmens.

Ein

Vergleich mit der Preisliste einer heutigen französischen Sägenfabrik ergab,

daß diese Form der Säge noch in Frankreich zu finden ist. Es ist

beachtenswert, wie sich die Formen der Werkzeuge oft Jahrhunderte lang

unverändert erhalten. Rechts im Vordergrunde sehen wir neben dem Mann, der ein

Loch in das Gebälk bohrt, eine der im Mittelalter beliebt gewesenen

schwertförmigen Stichsägen. Bei diesen Sägen stehen die Zähne immer auf

Stoß und die Zahnkante ist bauchig. Der Griff ist so lang, daß er mit beiden

Händen erfaßt werden kann. Griff und Sägeblatt sind durch einen runden

Schutzteller von einander getrennt.

Die

Säge ist das Symbol des Propheten Jesaias, den wir hier mit einer mächtigen

Trecksäge mit rundem Rücken sehen. Die technisch wie künstlerisch gleich

wertvolle Darstellung ist von einem unbekannten Meister in der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts in Kupfer gestochen worden(33).

In

den Ingenieur-Handschriften, die im Mittelalter vor Erfindung des Buchdrucks

für Städte und Burgen zu Verteidigungszwecken geschrieben wurden, wird die

Säge als notwendiges Werkzeug häufig erwähnt.

Da

wir die Zeiten verlassen, die man als Mittelalter bezeichnet, wären einige

Spielformen von Sägen zu besprechen.

Im

Zeughaus zu Schwarzburg in Thüringen wird ein Schwert aufbewahrt, das an einer

Kante des Klinge eine starke Säge trägt. Die Klinge ist 108 cm lang, nahe der

Spitze befindet sich ein Lock. Hier zog man ein Seil durch, um einen zweiten

Mann an der Säge anfassen zu lassen. Diese eigenartige Verbindung von Waffe und

Werkzeug soll ums Jahr 1490 entstanden sein.

Im

Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg wird ein Kriegswerkzeug aufbewahrt, das

man „Bohr-Säge“ nennen könnte(31). Es besteht aus einem starken hölzernen

Stiel von 120 cm Länge, der an einem Ende mit einer kräftigen Eisentülle

versehen ist. Aus dieser Tülle läßt sich ein vierkantiges Werkzeug

herausziehen und durch ein eingeschobenes Eisen feststellen. Oben trägt das

Werkzeug einen Bohrer und darunter eine kräftige Säge. Man näherte sich mit

diesem Stück einem feindlichen Tor, bohrt dieses an und sägte dann schnell das

Schloß oder die Schloßnieten heraus. Die ausgezogene Säge hat eine Länge von

28 cm. Diese Bohrlänge stammt aus dem Dresdner Zeughaus und ist, wenn man eine

Datierung versuchen soll, wohl ums Jahr 1640 entstanden(34).

Seilsägen

waren bei den Bewohnern der Landenge von Panama in Gebrauch, ehe die Europäer

nach Amerika kamen. „Die Einwohner machen Seile von einem gewissen Kraute,

welches von ihnen Neqvon oder Henechen genennet wird, und solche Blätter hat,

die einer Distel ähnlich sehen, mit denen sie so, wie wir mit dem Hanff oder

Flachs, umzugehen pflegen, und sie nicht allein zum binden brauchen, sondern

auch Eisen damit zu schneiden: Denn sie ziehen diese Stricke wie eine Säge hin

und her, und thun das rauhe Ende auf die Stelle, wodurch sie schneiden wollen.“

Der Berichterstatter vergaß hier zu sagen, ob die Eingeborenen mit den

Pflanzenfasern allein mühsam sägten, oder ob sie Corund, Schmirgel oder etwas

ähnliches hinzufügten(35).

Im

Jahr 1790 sägte ein Italiener, der in Kassel ansässig war, Mosaiksteine mit

einer „zärtern Säge, von doppeltem übereinander gedrehtem Drat“(36).

Der

Kuriosität halber sei hier ein Versuch angeführt, den man 1850 machte: „Papierscheiben

von 6 Zoll Durchmesser, die mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 500 Fuß per

Secunde rotiren, schleifen von englischen Feilen an den entgegengehaltenen

Stellen den Hieb augenblicklich ab“(37).

Als

„türkische Sägen“ bezeichnet man heute diejenigen, derne spitze

Sägezähne auf das Sägeheft hin stehen. Diese Sägen schneiden also nicht beim

Stoß, sondern beim Zug. Das Wort „türkisch“ hat nach alter Überlieferung

die Bedeutung „weit hinten, im Orient“. Und in der Tat:

Bild

33: zwei Metallsägen und eine türkische Säge

des Kurfürsten August von Sachsen von etwa 1570

irgendwo

im Orient liegt eine Grenzlinie, jenseits der verschiedenen technischen

Bewegungen entgegengesetzt den Bewegungen bei und verlaufen. Einige Beispiele:

die weisende Spitze der Nadel im Kompaß ist bei den Chinesen und Japanern die

nach Süden zeigende;

irgendwo

im Orient liegt eine Grenzlinie, jenseits der verschiedenen technischen

Bewegungen entgegengesetzt den Bewegungen bei und verlaufen. Einige Beispiele:

die weisende Spitze der Nadel im Kompaß ist bei den Chinesen und Japanern die

nach Süden zeigende;

Bild

34: prächtig verziertes großes Sägeblatt aus dem Besitz des

Kurfürsten August von Sachsen, um 1570

das

Hobeleisen steht mit der Schneide gegen den Arbeiter hin; man dreht die Schraube

nach links hinein und nach rechts hinaus. So sägt man auch jenseits dieser noch

unbekannten Grenzlinie im Orient ziehend, nicht stoßend. Dies ist besonders bei

den Chinesen und den Japanern der Fall.

Die

älteste mir bekannte Säge dieser Art wird im Historischen Museum zu Dresden

aufbewahrt (Bild 33 unten). Sie stammte aus dem Besitz des Churfürsten Vater

August von etwa 1570.

Als

„ostindische Säge“ wurden die beim Zurückziehen wirkenden Sägeblätter im

Jahr 1834 in unserer technischen Literatur bekannt, und es wurde dabei darauf

hingewiesen, daß das Sägeblatt hier viel dünner sein könne. Mithin säge man

mit einer ostindischen Säge

leichter, als mit einer europäischen (38).

Mögen

die Sägezähne auf Zug oder Stoß gestellt sein, immer bedingen sie Verlust an

Zeit, weil man die Säge der Zahnstellung entgegen wieder zurückbringen muß.

Es war deshalb eine bedeutsame Erfindung, die Sägezähne so anzuordnen, daß

die sowohl beim Zug als auch beim Stoß wirkten. Man

Bild

35a: Säge mit M-Zähnen, Skizze von Leonardo daVinci, um 1488 - 1497

könnte

glauben, diese Erfindung sei eine absichtlichte Vereinigung unserer stoßenden

Säge mit der ziehenden säge der Orientalen. Solche Schlüsse aber darf man in

der Geschichte der Erfindungen nicht machen. Aus Abbildungen des Altertums und

des Mittelalters und aus den wenigen gefundenen Stücken ist nicht zu ersehen,

welche Gestaltung die Zähne hatte. Man kann nur annehmen, daß die Formgebung

bei jedem Meister, der Sägen machte,

könnte

glauben, diese Erfindung sei eine absichtlichte Vereinigung unserer stoßenden

Säge mit der ziehenden säge der Orientalen. Solche Schlüsse aber darf man in

der Geschichte der Erfindungen nicht machen. Aus Abbildungen des Altertums und

des Mittelalters und aus den wenigen gefundenen Stücken ist nicht zu ersehen,

welche Gestaltung die Zähne hatte. Man kann nur annehmen, daß die Formgebung

bei jedem Meister, der Sägen machte,

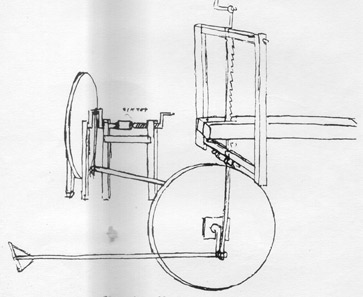

Bild

35 b: Sägewerk mit Handbetrieb und Drehbank;

Bild

35 b: Sägewerk mit Handbetrieb und Drehbank;

Skizzen von Leonardo da Vinci ums Jahr 1500

eine

willkürliche war. Der erste, von dem wir mir Sicherheit wissen, daß er

M-förmige Zähne bewusst verwandte, war Leonardo da Vinci, der vielseitige

italienische Künstler und Generalingenieur (39). Aus den tausenden Skizzen, die

Leonardo aus seiner technischen Praxis, wie auch als Erfinder hinterlassen hat,

besitzen wir in einem kleinen, zu Paris aufbewahrten Notizbuch, die hier

wiedergegebene Skizze, unter der die Worte stehen: „Doppelte Säge, die

ziehend und stoßend operiert.“ Dieses Notizheft Leonardos stammt aus den

Jahren 1488–1497 (40).

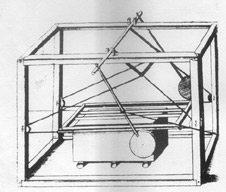

Leonardo

da Vinci beschäftigte sich auch mit der Konstruktion von Sägewerken. Den

Antrieb zu einem solchen skizziert er dicht neben dem frühsten bekannten

Entwurf zu einer Drehbank mit Tretvorrichtung. Die Drehbank stößt mir dem

Spindelstock = Balken und dem Fußtritt an das Schwungrad des Sägewerks; es ist

also nicht schwer die Zeichnungen der beiden Maschinen auseinander zu halten.

Die Säge sitzt in einem Rahmen und wird oben und unten von je einer Kurbel

gefasst. Unten trägt die Kurbelachse eine Schwungscheibe, und wir müssen

annehmen, daß die beiden Kurbelachsen irgendwie zwangsläufig verbunden waren.

Der Antrieb der unteren Kurbel erfolgt mittels einer am Ausgang des Mittelalters

gebräuchlichen Hand = Schubstange.

Eine

Reihe kleine Skizzen von Leonardos Hand bezieht sich auf Sägewerke, dich diese

Skizzen sind nur flüchtig ausgeführt und stark vergilbt. Da sie nichts

Bemerkenswertes bieten, lohnt sich die Wiedergabe nicht (41).

Daß

man in holzreichen Ländern die Axt der Säge vorzog, lesen wir in der „Natürlichen

Historie von Norwegen“, die 1753 erschien. Es heißt dort: „Vor der Mitte

des 16. Jahrhunderts behaute man jeden Stamm und spaltete ihn mit der Axt in

zwei Planken, da er jetzt sieben bis acht Bretter gibt, da denn das meiste Holz

in Spähne zersplittert wird. Dieses geschieht noch an einigen Orten, wo keine

Sägewerke in der Nähe sind, insonderheit auf Sudenöer und im Amte Nordland,

wo sehr viele Jagden und Böte aus lauter dergleichen gehauenen Brettern gebaut

werden, die zwar doppelte di stark sind, aber auch allzuviele Stämme kosten“

(42)

Mit

der Angabe, dass man bis ums Jahr 1550 in Norwegen hauptsächlich mit der Axt

arbeitete, stimmt die Nachricht überein, daß erst um 1530 das erste Sägewerk

in Norwegen angelegt wurde (43).

Dan

späteren Kaiser Maximilian sehen wir in seiner Jugend mit einer großen Säge

in der Hand auf einem Holzschnitt von Hans Scheuflein aus dem Jahre 1514. Der

junge Fürst ist hier als Lehrling der Zimmerleute dargestellt (44).

Außer

dem Propheten Jesaias wird der Apostel Simon – nicht zu verwechseln mit Simon

Petrus – mit der Säge dargestellt, ja, er ist auch der Schutzpatron der

Säger; denn es wird von ihm berichten, daß er mit einer Missionsreise in

Persien von fanatischen Priestern lebendig in Stücke zersägt worden sei (45).

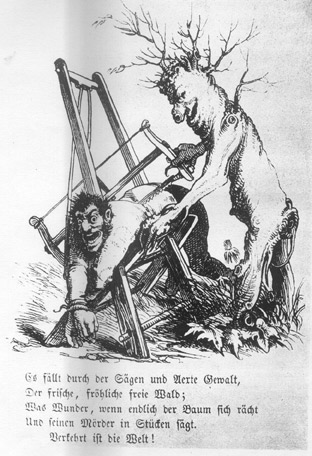

Der große Meister Lucas Cranach der Ältere hatte am 1593 in einer Serie „Das

Symbolum ..... der zwelff Aposteln“ (46) den Martyrertod des Simon grausig

dargestellt. Die Werkzeuge des Zimmermanns, darunter auch 2 Sägen, sind sehr

deutlich auf einem Holzschnitt dargestellt, der im Jahre 1546 in einem Buch

über die Perspektive erschien. (47)

Bild

37: Der jugendliche Maximilian als Zimmermann mit der Säge,

Bild

37: Der jugendliche Maximilian als Zimmermann mit der Säge,

Holzschnitt von 1514

Um’s

Jahr 1550 überreichte der Nürnberger Mechaniker Hanns Lobfinger den

Stadtvätern ein handschriftliches Verzeichnis seiner mechanischen Erfindungen.

Es ist nicht veröffentlicht worden und neuerdings auch im Original

verschwunden. Aus einem älteren Auszug wissen wir aber, daß Lobfinger einen

ganze Reihe bedeutsamer Erfindungen machte und daß einige von ihnen der Zeit um

Jahrhunderte voraufeilten. So fertigte er auch Maschinen, „in welchen ein Rad

den Marmor oder andere Steine, welche man sonsten mit einer kupffern Sägen sehr

langsam durcharbeitete,

Bild

38: Die Säge als Marterinstrument; Holzschnitt von Lucas Cranach, 1539;

Bild

38: Die Säge als Marterinstrument; Holzschnitt von Lucas Cranach, 1539;

nach der im Mittelalter gebräuchlichen Strafe des Zersägens für

Landesverräter

ziemlich

förderlich durchschneiden muste“(48). Demnach verwendete Lobsinger schon vor

350 Jahren in Nürnberg die ungezahnte Kreissäge zum Steinschneiden. Diese

Erfindung ist um so erstaunlicher, als doch unsere heutige Kreissäge für

Steine (Bild 62) erst im Jahre 1833 in England erfunden wurde(49). Sonderbar

nur, dass Lobsinger nicht auf den Gedanken kam,

Bild

39: Zimmermannssägen; Holzschnitt von 1546

die

Scheibe zu zahnen, um Holz damit zu schneiden. Die Kreissäge für Holz wurde,

wie wir noch hören, erst 1793 erfunden. Jaques Besson, Ingenieur des Königs

von Frankreich, und der Nachfolger Leonardo da Vincis in diesem Amte, hat ums

Jahr 1565 eine Reihe von Maschinen gezeichnet. Nach seinem Tode (1569) wurden

diese Zeichnungen mit einem kurzen Text im Jahr 1578 zum ersten mal

veröffentlicht. Und später sind wiederholt neu gedruckt worden und auch in

andern Ländern erschienen(50).

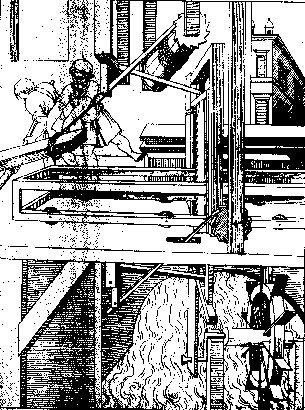

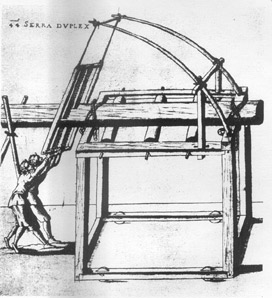

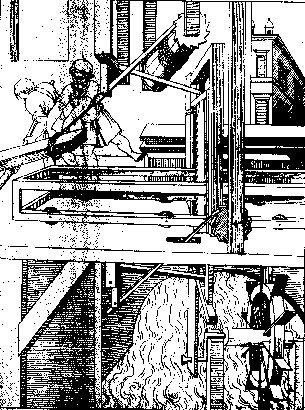

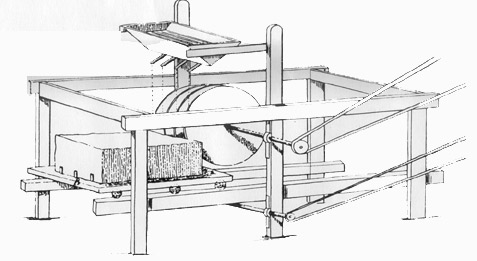

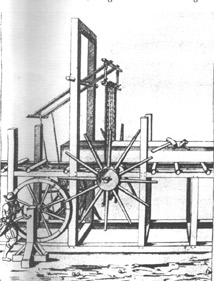

Zwei

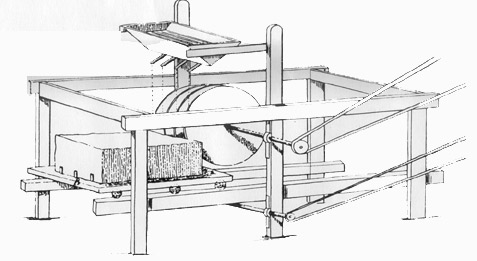

recht umständlich gebaute Sägewerke von Besson (Bild 40 und 41) sind für uns

interessant, wegen der Zahnstellung und er Zahnform.

Bild

39: Zimmermannssägen; Holzschnitt von 1546

die

Scheibe zu zahnen, um Holz damit zu schneiden. Die Kreissäge für Holz wurde,

wie wir noch hören, erst 1793 erfunden. Jaques Besson, Ingenieur des Königs

von Frankreich, und der Nachfolger Leonardo da Vincis in diesem Amte, hat ums

Jahr 1565 eine Reihe von Maschinen gezeichnet. Nach seinem Tode (1569) wurden

diese Zeichnungen mit einem kurzen Text im Jahr 1578 zum ersten mal

veröffentlicht. Und später sind wiederholt neu gedruckt worden und auch in

andern Ländern erschienen(50).

Zwei

recht umständlich gebaute Sägewerke von Besson (Bild 40 und 41) sind für uns

interessant, wegen der Zahnstellung und er Zahnform.

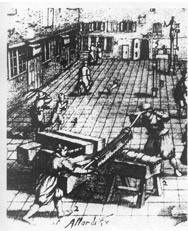

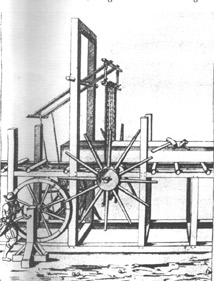

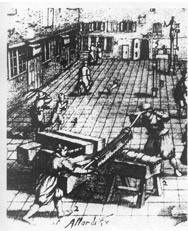

Bild

40: Gatter-Sägewerk, Kupferstich aus dem Maschinenbuch von Besson 1578

Bild

40: Gatter-Sägewerk, Kupferstich aus dem Maschinenbuch von Besson 1578

Besson

hängt in den Gatterrahmen, der bei ihm schon aus Eisen konstruiert ist (Bild

40) das erste Sägeblatt mit den Zahnspitzen nach unten, das zweite mit den

Zahnspitzen nach oben, das dritte wieder

nach unten und das vierte wieder nach oben. So will er erreichen, daß das

Gatter beim Auf= wie beim Niedergang in je zwei Schnitten gleichmäßig belastet

ist.

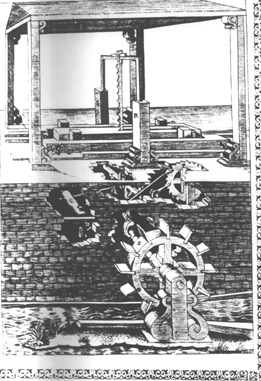

In

einem andern Sägewerk (Bild 41) hängt Besson zwei Sägeblätter in den

Gatterrahmen ein, und er gibt den Zähnen eine Form, die man als ein umgedrehtes

M bezeichnen kann. Er erhält dadurch ein Sägeblatt, das in beiden Richtungen

schneidet.

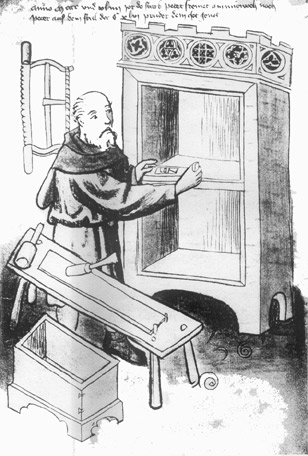

In

dem Porträtbuch der Landauerschen Handwerkerstiftung in Nürnberg wird im Jahr

1571 ein Tischler abgebildet (Bild 42), in dessen Werkstatt wir eine Rahmensäge

sehen. Die Form hat sich so herausgebildet, wie sie noch heute meist zu finden

ist. Zwanzig Jahre später wird einer der Landauerschen Brüder, der nach der

bildlichen Darstellung

Bild

41: Gatter-Sägewerk, die Sägeblätter mit M-Zähnen, nach Besson 1578

ein

Säger war, als „Schalenschrodter“ bezeichnet. Das Wort bezeichnet einen

Handwerker, der mit der Schrotsäge Bretter sägt, die hauptsächlich zum

Verschalen der Dächer verwendet wurden. Wir müssen bedenken, daß die Häuser

des Kleinbürgers damals noch mit Holz gedeckt waren. Die Landauersche Stiftung,

die von 1510 bis 1806 bestand, nahm ähnlich der Mendelschen (Bild 26) zwölf

alte, arme Nürnberger Handwerker auf(51). Gegen Ende des 16. Jahrhunderts

mehren sich die gedruckten Anweisungen zum Maschinenbau. Es sind große

Tafelwerke, in denen die Ingenieure verschiedener Länder ihre Konstruktionen

zeichnerisch niedergelegt

ein

Säger war, als „Schalenschrodter“ bezeichnet. Das Wort bezeichnet einen

Handwerker, der mit der Schrotsäge Bretter sägt, die hauptsächlich zum

Verschalen der Dächer verwendet wurden. Wir müssen bedenken, daß die Häuser

des Kleinbürgers damals noch mit Holz gedeckt waren. Die Landauersche Stiftung,

die von 1510 bis 1806 bestand, nahm ähnlich der Mendelschen (Bild 26) zwölf

alte, arme Nürnberger Handwerker auf(51). Gegen Ende des 16. Jahrhunderts

mehren sich die gedruckten Anweisungen zum Maschinenbau. Es sind große

Tafelwerke, in denen die Ingenieure verschiedener Länder ihre Konstruktionen

zeichnerisch niedergelegt

Bild

42: Säge eines Tischlers, Nürnberger Malerei von 1571

und

erläutert haben. In einer Handschrift zu einem solchen später gedruckten

Maschinenbuch ist das hier dargestellte Sägewerk um 1580 von dem deutschen

Ingenieur Strada gezeichnet worden(52). Agostino Ramelli, Ingenieur des Königs

von Frankreich, veröffentlichte 1588 in einem solchen Werk mehrere Sägegatter

an denen die gleichschenklig,

und

erläutert haben. In einer Handschrift zu einem solchen später gedruckten

Maschinenbuch ist das hier dargestellte Sägewerk um 1580 von dem deutschen

Ingenieur Strada gezeichnet worden(52). Agostino Ramelli, Ingenieur des Königs

von Frankreich, veröffentlichte 1588 in einem solchen Werk mehrere Sägegatter

an denen die gleichschenklig,

Bild

43: Sägewerk, Handzeichnung von Strada, um 1580

dreieckige

Form der Sägezähne mit zwischenliegenden Unterbrechungen auffällt

(Bild 44)(53). Daß der Handwerker sich damals auch noch einfache

Sägewerke zu bauen wußte, erkennen wir aus zwei Bildern, die der Italiener

Veanzio um 1600 hinterlassen hat (Bild 45 und 46). Einmal ist eine Säge für

Holz, das andere Mal eine Gattersäge für Stein dagestellt(54).

dreieckige

Form der Sägezähne mit zwischenliegenden Unterbrechungen auffällt

(Bild 44)(53). Daß der Handwerker sich damals auch noch einfache

Sägewerke zu bauen wußte, erkennen wir aus zwei Bildern, die der Italiener

Veanzio um 1600 hinterlassen hat (Bild 45 und 46). Einmal ist eine Säge für

Holz, das andere Mal eine Gattersäge für Stein dagestellt(54).

Bild

44: Sägewerk, nach einem Kupferstich aus dem Maschinenbuch von Ramelli 1588,

zwischen den Sägezähnen sieht man Unterbrechungen

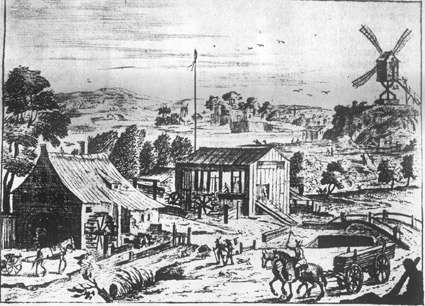

Der

Antrieb der Sägewerke geschah, wie wir sehen, entweder von Hand oder durch

Wasserkraft. Im Jahr 1592 gab der Holländer Cornelisz van Uitgeest den

Windrad=Antrieb für Sägewerke an und seitdem haben sich die sogenannten

Wind=Sägemühlen besonders in Holland bis auf den heutigen Tage erhalten. Im

Jahr 1633 errichtete ein Holländer in der Nähe von London eine solche Mühle

mit Windradbetrieb. Sie ging aber wieder ein und wurde später wiederholt neu

errichtet. Es erhoben aber gegen diese Maschinen die Arbeiter Einspruch und

zerstörten sie im Jahr 1768 (55). Auffallend spät finde ich den Antrieb eines

Sägewerks durch Göpel. Es war die Konstruktion des als Nationalökonom

Bild

45: einfaches Gatterwerk nach Veranzio, ums Jahr 1600

bekannten

Gelehrten Johann Joachim Becher. Er ging dabei von wirtschaftlichen

Gesichtspunkten aus und betrieb das Sägewerk durch Ochsen, „die man in den

Wald verführen kann / zu den Bäumen selbst; denn man kan mit leichter Mühe /

die geschnittenen Bretter verführen / als gantze Bäume“(56) Erst 1857 hat

man diesen Gedanken praktisch verwirklicht <Bild 64>.

Im

Jahr 1589 finde ich den ersten Hinweis auf eine gezahnte Säge aus Metall, die

Metall schneiden kann. Gimbattilsa della Porta, ein vermögender Edelmann aus

Neapel,

Bild

45: einfaches Gatterwerk nach Veranzio, ums Jahr 1600

bekannten

Gelehrten Johann Joachim Becher. Er ging dabei von wirtschaftlichen

Gesichtspunkten aus und betrieb das Sägewerk durch Ochsen, „die man in den

Wald verführen kann / zu den Bäumen selbst; denn man kan mit leichter Mühe /

die geschnittenen Bretter verführen / als gantze Bäume“(56) Erst 1857 hat

man diesen Gedanken praktisch verwirklicht <Bild 64>.

Im

Jahr 1589 finde ich den ersten Hinweis auf eine gezahnte Säge aus Metall, die

Metall schneiden kann. Gimbattilsa della Porta, ein vermögender Edelmann aus

Neapel,

Bild

46a: einfache Steinlage, nach Veranzio, um 1600

Bild

46a: einfache Steinlage, nach Veranzio, um 1600

der

lande Reisen im Ausland gemacht hatte, verfasste in zweiter Auflage im Jahr 1589

ein Buch, darin er alles das sammelte, was er im Gegensatz zu der Masse seiner

Zeitgenossen als „Natürliche Magie“ ansah. So erklärte er eine ganze Reihe

von physikalischen und technischen Vorgängen und zeigte durch Experimente, das

hier keinerlei Zauberei und Hexerei vorkomme. Bei dieser Gelegenheit erwähnte

er eine gehärtete „Säge aus Stahl“, die so kräftig sei, „dass sei Eisen

schneide.“ Dies ist sicherlich eine der frühesten, wenn nicht die früheste

Nachricht von einer Kaltsäge.

Bild

46b: Säge zum Zerkleinern von Brasilholz, Ausschnitt eines Kupferstiches von

1613

Porta

sag in der glichen Stelle auch, daß man Eisen unter Beifügung von Schmirgel

und Öl mit einem Kupferdraht schneiden könne (57).

Portas

Vorschlag scheint in dem betriebsamen England nicht unbeachtet geblieben zu

sein; denn am 11. Dezember 1618 erwarb Bewis Bulwer eines der ersten britischen

Patente auf eine Sägemaschine zum Zersägen

von Eisenbarren. Er wollte aus den abgesägten Streifen Nägel herstellen (58).

Besonders

Sägen hatte man früher, um das sehr harte, als Farbholz geschätzte Brasilholz

zu zerkleinern. Den Namen hat dieses Holz nicht von Brasilien, sonder es war

schon Jahrhunderte vor der Entdeckung

Bild

46b: Säge zum Zerkleinern von Brasilholz, Ausschnitt eines Kupferstiches von

1613

Porta

sag in der glichen Stelle auch, daß man Eisen unter Beifügung von Schmirgel

und Öl mit einem Kupferdraht schneiden könne (57).

Portas

Vorschlag scheint in dem betriebsamen England nicht unbeachtet geblieben zu

sein; denn am 11. Dezember 1618 erwarb Bewis Bulwer eines der ersten britischen

Patente auf eine Sägemaschine zum Zersägen

von Eisenbarren. Er wollte aus den abgesägten Streifen Nägel herstellen (58).

Besonders

Sägen hatte man früher, um das sehr harte, als Farbholz geschätzte Brasilholz

zu zerkleinern. Den Namen hat dieses Holz nicht von Brasilien, sonder es war

schon Jahrhunderte vor der Entdeckung

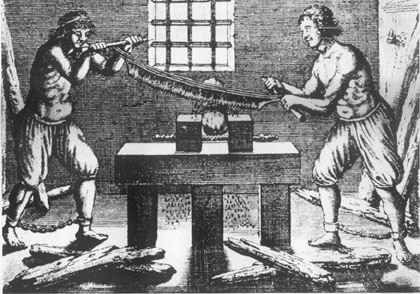

Bild

47: Sträflinge, Brasilholz sägend, Kupferstich von 1663

Bild

47: Sträflinge, Brasilholz sägend, Kupferstich von 1663

dieses

Landes in Europa bekannt und hieß „lignum bresilium“ oder „lignum

braxillii“(59). In Nürnberg bildeten di Brasilholzstoßer oder „Prisilgstoßer“

ein eigenes Gewerbe (60).

Das

Zersägen dieses harten Holzes geschah im 17. Jahrhundert und später in den

Zuchthäusern, d. h. in den Anstalten, in denen verwahrloste Jugendliche,

Landstreicher und Dirnen wieder zum ordentlichen Lebenswandel erzogen werden

sollten. Von unsern heutigen Zuchthäusern unterschieden sich diese Anstalten

also sehr. Auf einem niederländlischen Kupfertisch vom Jahr 1613 ist das Sägen

des Brasilholzes deutlich zu erkennen. <Bild 46>. An einem langen Eisen,

das mit Handhaben versehen ist,

Bild

48: Porträt von Adam Wybe, Erfinder der Eissäge, im Jahr 1637, das Porträt

von 1644

sind

zwei starke Sägeblätter seitlich in Knopfschlitzen befestigt und oben durch

zwei Paar Eisenbügel gehalten. Zwei Sträflinge ziehen diese Doppelsäge über

das in einem Bock eingespannte Farbholz, das dadurch in kleine Stücke zerteilt

wird, hinweg (61).

Auch

gemeingefährliche Verbrecher, die man fesseln mußte, wurden (Bild 47)

mit dem Sägen von Brasilholz in ihrer Zelle beschäftigt. Hier hat die

Säge im Jahr 1663, wenn die Zeichnung richtig ist, drei nebeneinander liegende

Blätter (62). Die Eisensäge scheint eine deutliche Erfindung zu sein; denn der

aus den Niederlanden stammende Ingenieur Adam Wyebe (Bild 48) erhielt im Jahr

1637 von der Stadt Danzig ein Patent auf seine Erfindung „Eis zu schneiden“.

Bild

48: Porträt von Adam Wybe, Erfinder der Eissäge, im Jahr 1637, das Porträt

von 1644

sind

zwei starke Sägeblätter seitlich in Knopfschlitzen befestigt und oben durch

zwei Paar Eisenbügel gehalten. Zwei Sträflinge ziehen diese Doppelsäge über

das in einem Bock eingespannte Farbholz, das dadurch in kleine Stücke zerteilt

wird, hinweg (61).

Auch

gemeingefährliche Verbrecher, die man fesseln mußte, wurden (Bild 47)

mit dem Sägen von Brasilholz in ihrer Zelle beschäftigt. Hier hat die

Säge im Jahr 1663, wenn die Zeichnung richtig ist, drei nebeneinander liegende

Blätter (62). Die Eisensäge scheint eine deutliche Erfindung zu sein; denn der

aus den Niederlanden stammende Ingenieur Adam Wyebe (Bild 48) erhielt im Jahr

1637 von der Stadt Danzig ein Patent auf seine Erfindung „Eis zu schneiden“.

Bild

49: Nürnberger Tischler mit leichter Rahmensäge, Malerei von 1679

Bild

49: Nürnberger Tischler mit leichter Rahmensäge, Malerei von 1679

Wyebe

hat diese Erfindung bis zu seinem Tod mit Vorteil ausgenutzt. Aus den noch

vorhandenen Akten (63) ließ sich aber nicht ersehen, welcher Art die

Konstruktion dieser Eisensäge war. Dieser Wyebe wurde später , 1644, berühmt

durch seine große Anlage einer Seilschwebebahn, die bei den Dazinger

Festungsbauten zur Wegschaffung großer Erdmassen lange in Betrieb war. (64)

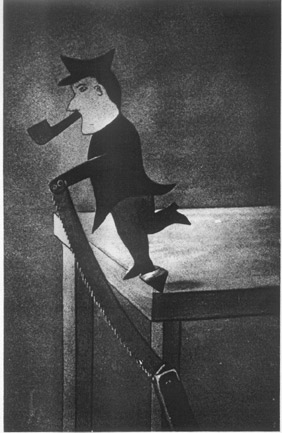

Ein

sehr ausdrucksvolles Porträt eines Schreiners aus dem Landauer’schen

Bruderhaus (vgl. Bild 49) ist hier aus dem Jahre 1679 abgebildet (65).

Das

Wappen der Nürnberger Säge ist in einer mit Hunderten von Wappen gezierten

Handschrift abgebildet, di alle Ordnungen der Nürnberger Handwerker, die um

1680 in Gültigkeit waren, enthält (Bild 50). Die Säger führen ein

aufrechtstehendes, bauchiges, blaues Sägeblatt im Wappen (66).

Bild

50: Säge im Wappen der Nürnberger Säger, Malerei um 1680

Bild

50: Säge im Wappen der Nürnberger Säger, Malerei um 1680

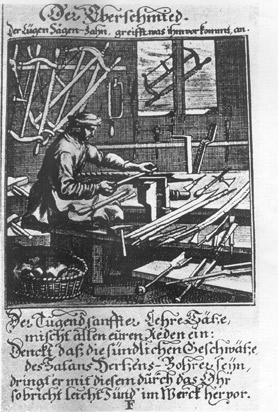

Die

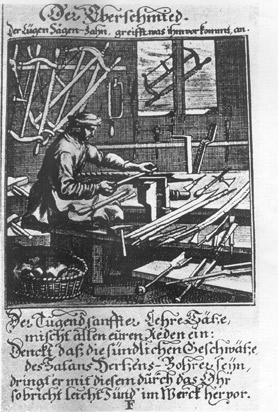

Werkstatt bildet im Jahre 1698 Christoff Weigel in einer Zusammenstellung der

wichtigsten Handwerke ab (67). Die Verse bei dem berühmten Kanzelredner Abraham

a Sancta Clara, der wegen seiner drastischen Vergleiche bekannt war. Wie sehen ,

wie der „Eberschmied“ dabei ist, die Zähne einer großen Säge einzufeilen.

Neben ihm liegen eingentümlich geformte, lange Sägeblätter, Meißel und

Bohrer. An der Wand hängen Rahmensägen und eine Metallsäge mit Griff. Außen

am Fensterkreuz hat der Meister eine Säge ausgehangen, um Käufer anzulocken.

Eigentliche Auslagen, Schaufenster, gab es damals bei Handwerkern nicht immer.

Bei

der Beschreibung der Abreiten des Messingbrenners, des heutigen Gelbgießers,

erwähnt Weigel sogar Gattersäten für Metall: „so gießen sie (Messing) zu

großen Tafeln und Platten, welche nachgehends durch den Messing=Schneider oder

Säger auf einem Werk=Tisch, gleich den Holtz=Schneide=Mühlen fest gemacht zu

ein= zwei= auch wohl drey Finger breiten Schienen, Zainen oder Stäben

zerschnitten oder gesägt werden“(68) >.

Bild

51: Der Eberschmied, Neberschmied oder Bohrerschmied, der auch Sägeblätter

für Holz und Metall anfertigte, Kupferstich von 1698

Schiller

hat sich in „Wallensteins Lager“ die ergötzlich polternde Redeweise des

Abraham a Sancta Clara zum Vorbild für seinen Kapuzinerpater genommen. Hier ein

Beispiel, wie Abraham in der Barockzeit beim „Säg=Müller“ erbaulich

schrieb: „Ich weiß eine Sau / die hat keine Augen / keinen Rüssel / keinen

Kopff / keine Füße / und ist doch eine Sau /

Bild

51: Der Eberschmied, Neberschmied oder Bohrerschmied, der auch Sägeblätter

für Holz und Metall anfertigte, Kupferstich von 1698

Schiller

hat sich in „Wallensteins Lager“ die ergötzlich polternde Redeweise des

Abraham a Sancta Clara zum Vorbild für seinen Kapuzinerpater genommen. Hier ein

Beispiel, wie Abraham in der Barockzeit beim „Säg=Müller“ erbaulich

schrieb: „Ich weiß eine Sau / die hat keine Augen / keinen Rüssel / keinen

Kopff / keine Füße / und ist doch eine Sau /

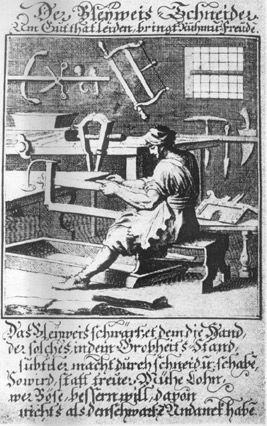

Bild

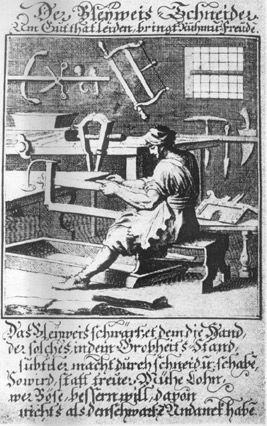

52:Die Sägen des Bleistiftmachers, Kupferstich von 1711

Bild

52:Die Sägen des Bleistiftmachers, Kupferstich von 1711

das

ist wunderbarlich; Ich weiß eine Sau / die hat keine Haut / keine Börsten /

kein Fleisch / kein Speck / ist doch eine Sau / das ist seltzsam; Ich weiß eine

Sau / die lebt nicht / und frißt doch mehr als eine gantze Heerde Sä / das ist

achtlich.“ Dann erzählt er unmittelbar von allerhand Flüssen des Altertums

und der neueren Zeit und sagt dann plötzlich: „Savus auf Deutsch die Sau /

ein vornehmer Fluß in Sclavonien. Diese Sau hat kein Maul / lebt nicht / und

frißt doch viel / da beist sie ein Stuck Acker hinweg / dort eine Reyh Wiesen /

anderwärts ein große Gestätt / an einem Ort ein halbes Dorff / unterhalb eine

gantze Au: Ey du grobe Sau / Anfänglich sei diese Sau ganz klein, später aber

werde es eine großmächtige Sau. So werde auch kein Mensch „auf einmal eine

grobe Sau / eine unzüchtige Sau.“ Also müsse man sich vor den kleinen

Sünden hüten, wenn man nicht in die großen fallen wolle. Zu seiner

Überschrift, dem Sägemüller, schwenkt Abraham

nach dieser Betrachtung virtuos mit dem Satz: „ Wann die Säg einmahl

recht ankommt und das Wasser treibt / ists gewiß / dass es bey Vorigem bleibt.“

Von da ab erzählt er alles mögliche über die Sägemühle, wo man sie anlegen

soll, und was man drauf schneidet. Plötzlich schwenkt er wieder in geistliche

Betrachtungen ab und schließt dann das Kapitel mit den Worten:“ Der

Säg=Müller gewohne sich gleich im Anfang zum Guten / so wird man von ihm sagen

können / daß er allezeit bey demselben verbleiben wird“(69)>.

Die

Säge eines verschwundenen Handwerks ist auf

Seite 52 abgebildet. Sie ruht in einem Bügel zwischen Werktisch und

Sitzbank des „ Bleiweiß=schneiders.“ Dieser Handwerker zerschnitt den

Graphit – damals Bleiweiß genannt – zu feinen Stäbchen, die man in Holz

faßte. Es ist also der Ahne unserer heutigen Bleistiftfabrikanten (70)>.

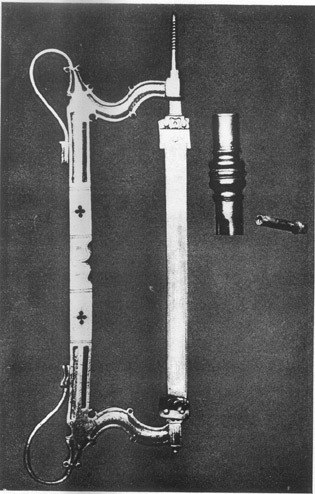

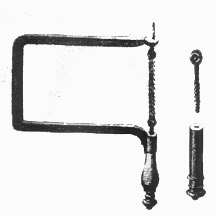

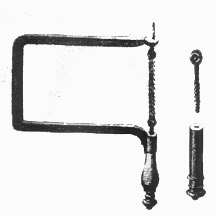

Eine

reichverzierte, mit künstlichem Eisenschnitt versehene Bügelsäge mit

Metallsägeblatt befindet sich im Kunstgewerbemuseum in Berlin (Seite 54). Sie

stammt etwa aus dem Jahr 1700 (71)>.

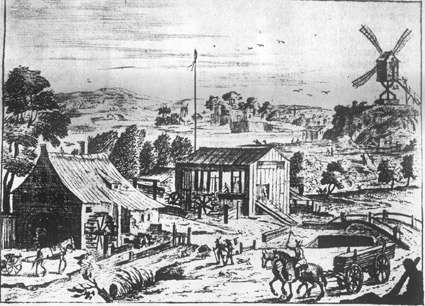

Es

ist mir aufgefallen, daß die Sägemühle den Zeichnern und Malern sehr selten

und recht spät eine Anregung gab; denn man findet die Mahlmühle für

Brotgetreide seit dem Mittelalter in einer endlosen Zahl von Darstellungen,

niemals aber die Sägemühle. Die frühste mir bisher bekannt gewordene

Darstellung einer sochen auf einem Kunstblatt stammt aus dem Jahr 1701 und auch

hier ist sie mit der Wassermühle und der Windmühle zusammen in der gleichen

Landschaft zu sehen (72)>. (Seite 55).

An

einer recht versteckten Stelle fand ich, daß ein eiserner Spanndraht anstelle

des Spannstrickes bei der Rahmensäge ums Jahr 1700 von einem Niederländer

erfunden wurde. Der Frankfurter Patrizier (73)> v. Uffenbach besuchte im Jahr

1710 den Amsterdamer Machanker Metz und sah bei ihm „Sägen, welche ein

Gestell wie die gemeine Holz=Sägen hatten, außer daß an statt des Stricks ein

eiserner Drat mit mit einer Schraube an einer Seite daran war.“ Man hat diese

Rahmensägen, wie so manches

Bild

54: Bügelsäge für Metall, der Bügel in reicher, durchbrochener

Eisenschnittarbeit, Kunstgewerbemuseum zu Berlin, um 1700

Bild

54: Bügelsäge für Metall, der Bügel in reicher, durchbrochener

Eisenschnittarbeit, Kunstgewerbemuseum zu Berlin, um 1700

Bild

46b: Sägemühle, Kupferstich von 1701

Bild

46b: Sägemühle, Kupferstich von 1701

andere

Werkzeug, bisher irrtümlich für eine amerikanische Erfindung gehalten.

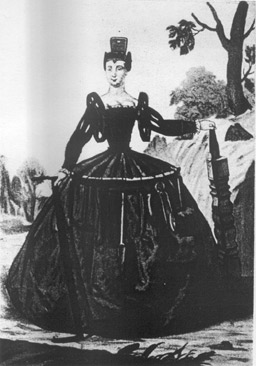

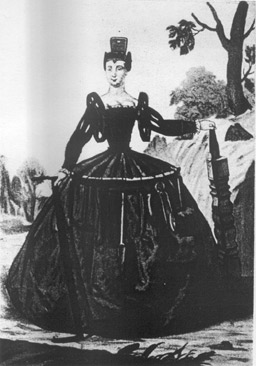

Ums

Jahr 1695 erschienen in Paris Abbildungen von Handwerkern, die im damaligen

barocken Geschmack mit ihren eigenen Werkzeugen oder

Fabrikaten bekleidet waren. Man fand an solchen Bildern Geschmack und es kamen

bis etwa 1730 mehrere Serien solcher Kunstblätter „der mit ihren eigenen

Arbeiten und Werckzeugen eingekleideten Künstlern, Handwerckern und

Professionen“ heraus. Oben ist die Frau des Wagners dargestellt, die in der

rechten Hand eine große Säge hält. Die Schnecken des Haares, die Puffärmel

und die Krinoline sind aus Wagenrädern gebildet und rings um den Reifrock herum

hängen alle möglichen Werkzeuge <74>

. Bild

56: Säge in der Hand einer mit ihren eigenen Werkzeug eingekleideten

Wagnersfrau, kolorierter Kupferstich um 1730

Bild

56: Säge in der Hand einer mit ihren eigenen Werkzeug eingekleideten

Wagnersfrau, kolorierter Kupferstich um 1730

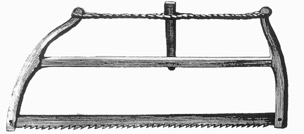

Der Laubsägen-Bügel wird 1763 in dem

gewaltigen französischen Werk abgebildet, das eine Reihe von Gelehrten, die

Encyclopédisten, über alle die bis dahin unbeachtet gebliebenen Gebiete des

menschlichen Willens verfaßte. Sie wollten das zur menschlichen Tätigkeit

Notwendige, bis in die kleinsten Einzelheiten wissenschaftlich ebenso

sorgfältig behandeln, wie man seit Jahrhunderten die Einzelheiten der reinen

Geisteswissenschaften

Bild

57: Laubsäge, französischer Kupferstich von 1763

Bild

57: Laubsäge, französischer Kupferstich von 1763

Behandelt

hatte. So entstand unter dem Titel „Encyclopédie“ ein Werk von 34

Foliobänden mit über 3000 großen Kupfertafeln. Jedes einzelne Gewerbe, jedes

Handwerk wir sorgsam beschrieben und alle feine Maschinen und Werkzeuge werden

bis in die Einzelheiten abgebildet. Hier sehen wir oben die Laubsäge samt der

Spannvorrichtung. Sie wurde damals von den Schachtelmachern benutzt <75>.

Die Rahmensäge des französischen

Schachtelmachers hatte ums Jahr 1750 die auf dem Bild 58 gezeigte Form.

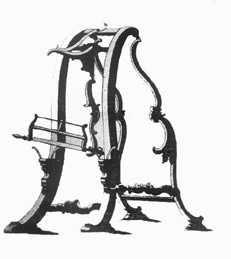

Der

erste, der den später so überaus fruchtbar gewordenen Plan hatte Papier aus

Holz herzustellen, der Regensburger Prediger Jacob Christian Schäffer, erstand

1768 eine originelle Sägemaschine (Bild 59). Der alte Herr hatte wohl selbst

ein Bedürfnis, sich zwischen den anstrengenden gelehrten Arbeiten Bewegung zu

verschaffen. So ließ er sich von dem Regensburger Tischler Simmerding die hier

abgebildete Maschine (Bild 59) bauen, probierte sie aus und schrieb fugs ein

Buch darüber. In einem großen geschweiften und verzierten Gestell hängt an

einem Pendel eine Rahmensäge. Legt man auf zwei Konsolen ein Stück Holz, dann

kann man im Wohn- oder Arbeitszimmer „zur Leibesbewegung für Gelehrte und

Kränkliche“ nützlich Brennholz sägen <76>.

Die

soeben oben erwähnte Encyclopédie wurde von dem Berliner Gelehrten Johann

Georg Krünitz für die deutschen Verhältnisse passend übersetzt und ergänzt.

So entstand das größte bisher in Deutschland überhaupt erschienene,

zusammenhängende Werk, ein Lexikon, das von A bis Z 242 Bände umfasst. Im 10.

Band dieses Riesenwerkes

Bild

58: Rahmensäge eines französischen Schachtelmachers, Kupferstich von 1763

steht

auch eine Nachricht von der Eissäge: „Um das Eis eines Grabens oder Flusses

zu durchschneiden und zu öffnen, bedient man sich einer Maschine, entweder in

Gestalt eines Pfluges, oder in Gestalt einer Säge, welche von Menschen in

Bewegung gesetzt wird“ <77>.

Im 34. Band sagt Krünitz, daß man in

der Geschützgießerei die angegossenen Trichter nach dem Erkalten „mit einer

großen Säge, welche von 4 oder 5 Menschen an ihrem eisernen Bogen geführt

wird“ abschneide <78>. Hier wird also eine Bügelsäge zum

Metallschneiden in recht beträchtlichen Abmessungen verwendet.

Wir hören vorher, daß der

Nürnberger Mechaniker Lobsinger ums Jahr 1550 die Kreissäge zum Schneiden von

Stein erfunden hatte. Die Kreissäge für Holz und Metall ist eine Erfindung von

Samuel Bentham in Westminster. Er nahm am 23. April 1793 das britische Patent

Nr. 1951. Der Antrieb sollte durch Dampfkraft erfolgen und die Beschreibung

läßt, obwohl sie ohne Zeichnung eingereicht wurde, erkennen, daß ein

kreisrundes, gezahntes Sägeblatt zwischen zwei Flanschen eingespannt, nach

einer Richtung hin umläuft. Die Säge soll rohe Werkstücke, wie sie aus der

Gießerei oder aus der Schmiede kommen mit geraden Kanten verschieben und hoch